Рассказывая о собственной эволюции, независимый скептик Зощенко обращается к таким же скептикам, которые могут оказаться среди читателей сборника: «Три предположения могут возникнуть у скептика, который привык сомневаться в человеческих чувствах» [Горький и др. 1934: 342]. Слова Зощенко предполагают возможность раскола среди читателей «Беломорско-Балтийского канала» и само существование среди них сомневающихся, которые ранее задумывались на обозначенную тему и имели наготове аргументы, ставящие советскую догму под здравое сомнение. И тут Зощенко подключает свою литературную ипостась для убеждения скептически настроенного читателя:

Я кладу на весы своего профессионального умения разбираться в людях эти три предположения. И я делаю вывод: Роттенберг… изменил свою психику и перевоспитал свое сознание. <…> И в этом я так же уверен, как в самом себе. Иначе я – мечтатель, наивный человек и простофиля. Вот грехи, которых у меня не было за всю мою жизнь [Горький и др. 1934: 342].

В конце статьи Зощенко шумно провозглашенный собственный авторитет перевешивает рациональную аргументацию педантично перечисляемых скептических теорий. Ликующая интонация этого торжественного финала возвещает о том, что скептицизм развеян под натиском высокопарности. Фигура наблюдателя-скептика, посрамленного успехом советских лагерей, была проработана еще в гимне Днепрогэсу 1932 года [Zorich 1932]. В нем неверующим Фомой выступал Г. Дж. Уэллс, «который выжал из себя лишь скепсис и снисходительную улыбку», когда Ленин показал ему план строительства Днепрогэса:

«Не безумие ли это, заводить речь об электрическом солнце, электропоездах и плугах… на встрече… за чадящей керосиновой лампой и при свечах?» Так рассуждал Уэллс. Этот Фома неверующий, профессиональный мечтатель и фантаст, отказывался верить страстным речам, провозглашавшим наше электрифицированное завтра [Zorich 1932: 16].

И вновь разумные доводы скептика сокрушены пророческим напором. Вопрос, который маниакально повторяется на двух страницах «Днепростроя», – «а что господин Г. Дж. Уэллс, профессиональный утопист, романтик и фантаст, скажет [через лет десять], увидев тысячи электрических солнц, которые сегодня сияют на плане?» [Zorich 1932:21]. Раз Уэллс безмолвствует, автор дает два варианта ответа: «так же снисходительно улыбнется, как и десятилетием ранее», или же «выбросит в печку свои липовые утопии и сожжет их дотла» [Zorich 1932: 21]. Вопрос об обращении Уэллса остается подвешенным, тогда как его уклончивое молчание задевает и провоцирует целую пулеметную очередь агрессивно беспомощных вопросов. Зощенко-скептик, в свою очередь, переживает стремительное и резкое перерождение, не преминув перед этим похвастаться имеющейся у него свободой выражать собственный скептицизм. Скептически настроенным читателям, которые склонны были разделить его позицию, стоит обратить на это внимание. Ведь в сборнике также информируют о судьбе тех скептиков, которые, в отличие от Уэллса, оказались в пределах досягаемости и, в отличие от Зощенко, не изжили свой скептицизм за какую-то страницу текста:

Но и в новом мире все еще встречаются враги. Советская пресса за 1931 год сообщает об авариях и задержках. <…> В научных журналах и на переговорах (как показали недавние донесения) выдвигаются «по сути ненаучные и неверные гипотезы» с целью затормозить и воспрепятствовать прогрессу страны. <…> Это не вооруженные люди, а инженеры, профессора, представители прессы оговаривают и рушат новые проекты. ГПУ проводит массовые аресты среди вредителей, ведь если позволить им продолжать свою деятельность, план может оказаться под угрозой. Тысячи арестованных отправлены в трудовые лагеря [Gorky et al. 1935: 20].

Таким образом, в «Беломорско-Балтийском канале» представлены примеры не только одобрительной реакции на лагерь, то есть сияющих литераторов и делегатов, но и тысячи негативных откликов, вроде полученных от ученых, которых без колебаний определили во вредители только за то, что они высказывались о лагере плохо. Это едва скрытая угроза, направленная на скептически настроенного читателя: скептицизм следует преодолеть в рекордные сроки, или срок придется отбывать самому. Пусть в сборнике изображается некая свобода критического мышления и дискуссии, она быстро подавляется под напором риторики, совмещающей в себе громкие отсылки к авторитетам и неявные угрозы.

В своем сравнительном анализе репрезентаций лагерей в начале 1920-х и в последующие годы Толжик заявляет, что «стратегия угрозы и морального давления уступает место опасной идее этического единодушия властей и читателей (общества)» [Tolczyk 1999: XIX]. Эта общая тенденция определенно имела место. В то же время за второй сравниваемый период (с конца 1920-х годов до начала 1930-х) однозначной или четкой картины интерпелляции аудитории представлено не было. Сформулированные в «Беломорско-Балтийском канале» представления о несколько сомневающемся читателе, с которым консенсуса добьются путем детального разбора дел и агрессивного диалога, значительно отличались от изображенного в «Соловках» прямодушного зрителя, потрясенного лагерем как калейдоскопом аттракционов.

Мультимедийные портреты узников лагеря

Образ узника лагеря также претерпел значительные изменения. Если в «Соловках» заключенные были показаны экзотическими «другими», которые легко переобучались за одно лето, то беломорские сидельцы – записные злодеи, представляющие серьезную угрозу для государства. То, как именно в этих фильмах зрителя знакомят с заключенными, подчеркивает этот контраст. Соловецкие узники предстают перед нами группой прилично одетых мужчин и женщин, неспешно покидающих пароход в порту Соловков – нет явных знаков, указывающих на их статус заключенных, так что случайный зритель мог бы спутать их с компанией туристов, появляющихся в фильме позднее. Ошибиться относительно заключенных в фильме Лемберга невозможно: здесь они представлены подборкой фотоснимков из полицейских дел. А в книге длинные биографии арестантов, построенные исключительно в виде историй перевоспитания, содержат детальный рассказ об их ужасных прошлых преступлениях, долгом и упорном сопротивлении перековке и наконец практически чудесном обращении к добру. Примечательно, что скептически настроенный по отношению к перевоспитанию Зощенко ставит под сомнение не представление о лагере как добровольной трудовой школе, а, скорее, саму готовность закоренелых преступников измениться в лучшую сторону. Даже образцовые герои перевоспитания изображаются упорствующими злодеями; мало того, даются примеры и безнадежных лагерников[208]. Перевоспитание таких злостных элементов оправдывает жесткость мер. В конце концов, как объясняется читателю, возможно, после просмотра «Соловков» считающему иначе, заключенные не на курорте, а на трудной, героической работе [Горький и др. 1934:178]. Для пущей наглядности на той же странице дано фото вохровца, угрожающе наставившего ружье в направлении лагеря.

Различия во взглядах «Соловков» и «Беломорстроя» на заключенных, саму лагерную систему и роль тайной полиции соотносимы с исторической эволюцией советского учения о криминологии. «Соловки» иллюстрируют взгляды 1920-х годов, когда провозглашалось, что преступники являются пережитками прежнего строя, которым суждено исчезнуть при новом социалистическом порядке: местные злодеи представляются редкими экземплярами, которых легко перевоспитать за одно лето вовлечением в просветительскую и культурно-развлекательную деятельность. Чекистам в таком лагере особо нечем заняться, кроме как пробовать общественный суп и прочими способами убеждаться в арестантском благоденствии. В догматах же 1930-х готов уже не утверждалось, что преступники в советском обществе на исходе – наоборот, они отовсюду угрожают новому порядку, зачастую в самой страшной своей ипостаси – как враги народа. Соответственно, в «Беломорстрое» у нас создают впечатление, что чекисты вообще не смыкают глаз, если учитывать их занятость по проведению тысяч арестов, руководству масштабной стройкой и перевоспитанию заключенных. Это изменение криминологической догмы становится явным и при сравнении советского и западного подхода к преступности в посвященной Соловкам статье Горького 1929 года и в текстах в сборнике о Беломорстрое 1934 года. В первом Горький рассматривает преступников в раннесоветском ключе, как наследие и беззащитных жертв прежнего общественного порядка [Горький 1953: 229–232]. В сборнике также проводится сравнение между капиталистической и советской криминологией, подкрепленное кровожадным, чуть ли не энциклопедическим перечнем примеров жестокого обращения с заключенными на Западе. Но здесь преступники уже не представляются заслуживающими сочувствия или беспомощными: это страшные враги. Фактически сравнение с западной криминологией сведено к главе под названием «Страна и ее враги», которая выглядит параноидальной инвентаризацией кулаков, меньшевиков, злопыхателей-иностранцев, инженеров-саботажников, шпионов и банальных воров. Обличая лживость прежних обещаний, «Беломорстрой» четко дает понять, что преступность не ликвидирована, а на самом деле процветает: «Новый мир ведет стремительное наступление, но враждебных ему людей еще очень много. Сопротивление их разнообразно» [Горький и др. 1934: 23].

Женственность Беломорстроя: проститутки и ударницы

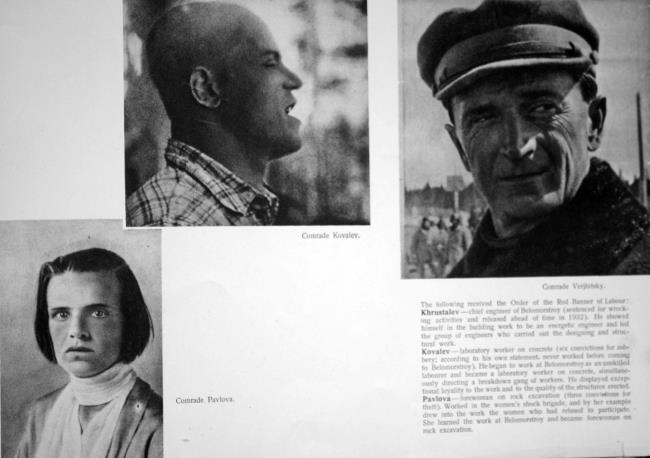

Изображение женщин-лагерниц в «Беломорстрое» только подчеркивает произошедшие изменения в профиле заключенного вообще. Вместо дразнящих и вырванных из контекста портретов красавиц в «Соловках» теперь нам предлагают сомнительные биографии тех или иных узниц и их последующее перерождение в лагерных ударниц, образцовых работниц, перевыполняющих плановые задачи производства. Хрестоматийным примером подобного является Павлова, бывшая узница Соловков, переведенная на Беломорстрой: криминальная среда толкнула ее, сироту, на воровство, проституцию и убийство. В лагере она была одной из самых злостных преступниц, которая поднимала на смех попытки лагерных собратьев перевоспитать ее или же активно сопротивлялась им, пока однажды не превратилась в ударницу труда, когда ей доверили сколотить женскую бригаду Кинематографические образы женщин в «Соловках» и «Беломорско-Балтийском водном пути» различаются аналогичным образом, что очевидно из соответствующего характера идентификации женщин-заключенных. В «Соловках» установление их личности в ходе переклички сглаживалось эротизированной подачей. В фильме Лемберга полицейские портреты женщин изображают этот момент идентификации в кардинально иной манере. В фотографиях досье тоже есть изображения в профиль и анфас, но не хватает грациозного поворота головы слева направо, как и сережек, обозначающих его траекторию. Такие фотографии категоричны: эти женщины – преступницы, и их изображения должны так их и идентифицировать. В «Беломорстрое» только одна дама напоминает соловецких лагерниц в качестве классического объекта желания. Это любовница Роттенберга, красивая и элегантная воровка, которая, сбежав из Советской России, упустила свой шанс на перевоспитание. Если судить по изображениям остальных, то ее тип женственности на Беломорстрое практически вымер. Раскопанный в полицейских архивах, ее манящий портрет представляется пролетарскому читателю вышедшей из обихода безделушкой.

Превращая характерные для «Соловков» типы женственности в достояние прошлого, «Беломорстрой» создает новый, полярно отличающийся женский образ: с одной стороны, женщины-преступницы, с другой – ударницы. «Беломорско-Балтийский канал» тщательно подчеркивал половые различия в изображении женщин, но одновременно во всеуслышание провозглашал их равными мужчинам в том, что касается их достижений и их проступков. То, что женщины могут обойти мужчин в традиционно считавшихся мужскими видах труда, – один из лейтмотивов книги [Gorky et al. 1935: 236–237]. В то же время нам говорят, что «женщины такой же сложный материал [для перевоспитания], как и мужчины», и всегда есть риск, что они вернутся к своей жизни в воровстве, пьянстве и проституции.

Фото 19. Полицейские снимки Павловой и коллаж, посвященный ей как ударнице труда [Горький и др. 1934: 305]. 8 х 1,3 см.

Фото А. Родченко в [Пятаков 1933]. 20 х 28 см

Фото 20. Полицейские портреты заключенных. «Беломорско-Балтийский водный путь», 1933. Увеличенный стоп-кадр

Женщины показаны способными на любые преступления и проступки, совершаемые мужчинами, и еще одно: проституцию. Проститутки, без сомнения, представлены в «Беломорстрое» в избытке. К тому же мало кому из арестанток вообще удавалось сохранить в тайне свою неподобающую половую активность в прошлом – в отличие от заключенных-мужчин, в чьих биографиях сексуальная жизнь не фигурирует. Женщина – узница Беломорстроя преступна по половому признаку, и это значит, что ее перевоспитание предполагает дополнительную ступень, которая мужчинам не требуется: обретение стыдливости. Это серьезная задача, определенная самим начальником лагеря в приказе, циркулировавшем среди женщин и мужчин [Горький и др. 1934: 304]. В книге рассказывается, какое огромное впечатление произвел этот приказ на женщин, которые, как «Наталья Криворучко, бывшая проститутка и воровка», «быть может впервые в жизни» «узнали о том, что у них есть стыдливость. И, узнав, они действительно ощутили ее. Приказ этот прокатился по всей трассе». Докатился и до Павловой, которая высказалась: «Стыдливость… да я и слово это позабыла» [Горький и др. 1934: 304–305]. Обращение к новому идеалу женщины незамедлительно приводит к реализации этого идеала. В последней главе книги приводятся

доказательства подобного преображения, а нам демонстрируют потрясающий образ прошедшей его женщины, воплощенный ударницей Янковской:

Она вышла в маково-красной повязке, бледная, с таким рисунком молодых морщин у рта, какие бывают от частого плача. Впрочем это немудрено: ей всего двадцать четыре года, а испытала она все пятьдесят. Увидя ее, зал захлопал, а она так растерялась, что тоже захлопала в ответ. Киноюпитера, громко жужжа, тотчас же впились в нее.