5.6. Джуди Чикаго, «Не/Равновесие силы» (деталь). С выставки «Holocaust Project: From Darkness into Light». Аэрозольная краска на акриловой основе, масло, фотопечать на холсте, 77,25 × 95,25 дюйма ©

Двенадцать, или около того, этюдов Бака и другие названные выше художественные и автобиографические проявления того, что можно было бы назвать «транспарентной» или «проективной» идентификацией, проясняют некоторые механизмы, благодаря которым этот снимок приобрел статус «самой известной фотографии Холокоста» – изображения ребенка, причем ребенка, демонстрирующего свою невинность поднятием рук, которому, насколько мы видим, не причинили физического ущерба, вреда или страдания. Изображения детей настолько удобны для проекций, что они могли бы обойти даже убийственность нацистского взгляда. Предположение Джеффри Гартмана о том, что изображение мальчика из гетто символизирует нацизм как утрату детства, само при этом подчеркивает силу модели инфантилизации, которая реализуется в этой фотографии26. Как я подробнее покажу в следующей главе, изображения детей легко подвергаются обобщенному толкованию. Менее индивидуализированные, меньше отмеченные характерными личностными чертами, детские образы позволяют зрителю проецировать на них свое видение и отождествлять себя с ними. Такие фотографии, особенно кадрированные и освобожденные от контекста, заставляют зрителя смотреть на них проективным и ассоциативным способом, отмеченным описанными выше особенностями и способствующим забвению, если не отрицанию. Более триангулированная и менее присваивающая встреча с изображениями детей возможна, если за ними удастся сохранить некоторые из их визуальных слоев и их историческую специфику27.

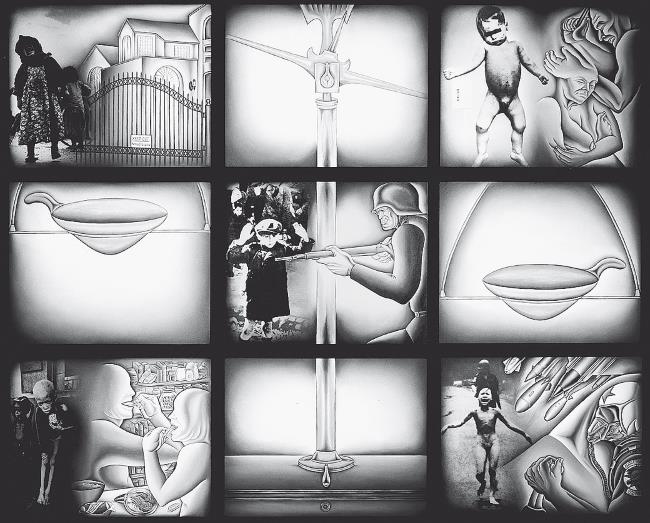

«Проект „Холокост“» («Holocaust Project») Джуди Чикаго включает кадрированную фотографию мальчика из гетто в панно под названием «Не/Равновесие силы» («Im/Balance of Power»), хорошо иллюстрирующую гендерные измерения инфантилизации жертвы (ил. 5б)28. Чикаго окружает фото мальчика другими изображениями детей – страдающих, находящихся в опасности или голодающих.

Мальчик из Варшавского гетто находится в самом центре шкалы, словно бы измеряющей обобщенное не/ равновесие силы в мире, и это центральное положение он делит с окарикатуренным образом нацистского солдата, который в версии Чикаго наставляет свой огромный автомат прямо в грудь мальчику. Мальчик из гетто – единственный тут европейский ребенок; голодающие дети на других элементах панно – азиаты, африканцы или латиноамериканцы. В правом нижнем углу, по диагонали от мальчика из гетто, – известная фотография бегущей обнаженной вьетнамской девочки, обожженной напалмом. Художница направляет нарисованные бомбы прямо в девочку, присваивая таком образом этот образ. Безжалостная образность Чикаго тут показывает, что со структурной точки зрения инфантилизация представляет собой и феминизацию: фигуре бегущей девочки противопоставляются не только фаллические бомбы, но и немного мультяшный силуэт военного летчика в маске с нашивкой на рукаве, на которой читаются буквы «АГРЕСС…». Подобным же образом на обратной стороне брошюры из Яд ва-Шем изображены три коробки с кадрами крупным планом: на одном – лицо мальчика, на двух других – лица женщин с той же фотографии. Если жертва инфантилизирована, то палач всегда подчеркнуто маскулинизирован, представлен как крайняя степень зла с использованием фаллических, механистических и сверхчеловеческих мотивов. Когда Чикаго обозначает палача таким преувеличенным образом, она также указывает на его отсутствие в кадрированных изображениях мальчика. Несмотря на отчетливый порыв обратить внимание мировой общественности на беззащитность и страдания детей в сегодняшнем мире, панно Чикаго приглашает зрителя примерить на себя лишь одну позицию – позицию жертвы. Но примеряя на себя только позицию жертвы, инфантилизированной и феминизированной, зрители оказываются участниками процесса подчеркнутой маскулинизации и в конечном счете обезличивания палачей, позволяющего лишить преступление субъектности – проигнорировать роль конкретного солдата, наводящего свой автомат, делающего фотографию, а потом ее рассматривающего. Глубокое воздействие, которое машина уничтожения оказала на наш способ созерцания, в работах Чикаго оказывается смягчено. Наивное воспроизведение детских изображений объясняет ее отчаяние – оно зафиксировано в дневниках, которые Чикаго вела во время работы над панно.

Но изображения, отделенные от своего первоначального контекста, могут функционировать на множестве других уровней. Неудивительно, что фотография мальчика из Варшавского гетто оказывается основополагающим изображением Холокоста. Само название «Варшава» ассоциируется с героизмом и сопротивлением, и мальчик оказывается одновременно и парадигматической жертвой, и архетипическим героем. Поднятые руки и визуальная уязвимость всей фигуры феминизируют его образ, пусть даже отчасти восстанавливая его маскулинность в глазах тех, кто знает о варшавском контексте фотографии. Именно таким образом это изображение используется в пьесе израильтянина Ханока Левина «Патриот» («HaPatriot»). В пьесе маленький арабский мальчик Махмуд стоит, подняв руки вверх, как мальчик из гетто, израильский солдат направляет ствол пистолета ему в голову. Показывая на револьвер, Лахав, персонаж-израильтянин, говорит своей матери: «Он отомстит за твою кровь и кровь нашей убитой семьи, как тогда, мама, когда твой маленький брат стоял один ночью перед немцем…» В этом комплексном и политически заряженном высказывании мальчик оказывается и жертвой, и героем, но гендерные роли отчетливо разделены: палачи, нацистские или израильские, – обязательно мужчины, тогда как жертвы, евреи или палестинцы, – обязательно дети или скорбящие матери. Если память о Холокосте призывают на помощь для достижения современных политических целей, то делается это при помощи привычных гендерных стереотипов, использование которых упрощает наличие готовых архетипических изображений.

«Mein Kampf»

Такая гендерно-полярная практика политизированного использования изображений особенно ярко проявляется в серии «Mein Kampf» американского художника Дэвида Левинталя30.

Левинталь известен своими инсталляциями игрушек, сфотографированными на полароидную камеру 20 х 24 дюйма с широкой диафрагмой, что в результате дает глянцевые, пошловатые, размытые и производящие очень двусмысленное впечатление изображения. Фотографируя игрушки, Левинталь стремился продемонстрировать культурные мифы и стереотипы. Разыскивая подлинные нацистские игрушки в собраниях коллекционеров и фанатских магазинах, Левинталь обнаружил фигурки Гитлера, солдат вермахта и игрушечные вагоны и локомотивы Имперской железной дороги. В серии «Mein Kampf» он смог создать образы палачей, причем одни образы повторяют оригиналы, а другие переосмыслены или просто созданы заново.

Самыми будоражащими, пожалуй, оказываются его работы на тему наиболее известных фотографий расстрелов, производившихся айнзацкомандами в Польше, России, Латвии и Литве. На них изображены группы жертв, женщины и мужчины, часто обнаженные, иногда с младенцами или маленькими детьми на руках, которые смотрят в камеру за несколько секунд до смерти (ил. 5.2 и 5.7)31. В случае оригинальных фотографий объектив камеры находится там же, где и палачи, и присутствие в кадре последних как раз превращает просмотр в своего рода соучастие. Эти изображения на стенах музеев и на страницах учебников по истории Холокоста будоражат так сильно именно потому, что в большинстве случаев их оригинальный контекст и роль фотографии в акте геноцида остаются неясными и неисследованными. В работах, которые представлены на выставке, посвященной истории вермахта и в значительной степени состоящей именно из таких изображений, их контекст отчетливо виден и тщательно подчеркнут, так же как и настойчивое присутствие и определяющая роль камеры в процессе уничтожения. Резкое подчеркивание драматизма таких изображений и их тщательная контекстуализация существенным образом контрастируют с тем, как эти фотографии регулярно используются в работах современных художников «второго поколения», к которому принадлежит и сам Левинталь. Ноу Левинталя благодаря различным стратегиям мифологизации и смягчения эти изображения выглядят заметно более приемлемыми.

Если работы Левинталя нейтрализуют полномасштабный эффект нацистского взгляда, кажется, это происходит в первую очередь благодаря минимизирующему и эстетизирующему эффекту, который придают теме игрушки, поскольку в других отношениях использование им преступных изображений представляет собой противоположность того, что делают Бак или Чикаго. В отличие от большинства писателей, художников и историков, использующих фотографию мальчика из гетто, Дэвида Левинталя палачи интересуют не меньше, чем жертвы, и воспроизводя сцену встречи жертвы и палача, он подчеркивает и реальность преступления, и избыточность его фотографирования. Работы Левинталя не дают нам забыть о восклицательном знаке в названии рапорта Штропа: на его фотографиях солдаты выдвигаются на первый план, а их автоматы (часто единственное, что дано в фокусе) направлены прямо на жертв.

По мнению Джеймса Янга, значение работы Левинталя для эпохи после Холокоста состоит в том, что, «берясь „фотографировать” Холокост… он фотографирует

В роли жертв в своих работах Левинталь использует обнаженные секс-куклы, выпущенные в Японии для продажи на европейском рынке. Эти грудастые искусственные женщины с обнаженными сосками – прекрасная иллюстрация того, чем оборачивается гиперболизующая логика таких репрезентаций: жертвы инфантилизуются и феминизируются, а палачи предстают гипермаскулинными и ирреальными. Когда такие модели сталкиваются друг с другом, радикальная разница их потенциалов приобретает эротический и сексуальный оттенок. В качестве алиби и в ответ на обвинения со стороны Джеймса Янга и Арта Шпигельмана по поводу этих эротических кукол Левинталь утверждал, что он всего лишь воспроизводит эротизацию нацистских преступлений в популярном восприятии, заметную на примере таких фильмов, как «Ночной портье», «Выбор Софи», «Белый отель», «Список Шиндлера»34.

Левинталь заставляет нас осознать некомфортную неблаговидность позиции, которую мы занимаем, созерцая преступные изображения. Его фотографии указывают не только на неявное присутствие и определяющую роль гендера во всех этих отношениях и позициях – они показывают, как гендер может служить средством забвения. Я хотела бы показать, что эта критика позиции фотографа-палача или ее инсценировка – ведь критику и инсценировку не всегда легко различить – есть также форма умышленного искажения. Не отсылает ли размытость этих образов к размыванию границы между сексуальным и расовым? Для зрителя, принадлежащего к поколению постпамяти, как сам Левинталь, эти жертвы из числа женщин могли сохранить свою сексуальность, но для убийц эти еврейские жертвы не отличались от вредных насекомых,

Левинталь утверждает – а Янг, как ни удивительно, с ним соглашается, – что сексуальное унижение в последние минуты жизни было одним из методов дегуманизации нацистами своих жертв. Еврейские женщины были по понятным причинам сексуально уязвимее мужчин, и в гетто и концлагерях имели место изнасилования и сексуальная эксплуатация. Об этих примерах часто предпочитают молчать, и исследователи феминизма только начинают открывать эту сферу. Однако нигде в работах о расстрелах айнзацкомандами, которые мне приходилось читать, нет свидетельств, что убийцы каким-либо образом обнаруживали сексуальность жертв или что у этих казней был какой-либо сексуальный оттенок. Скорее, все было прямо наоборот: дегуманизация жертв состояла как раз в том, что им отказывали даже в наличии сексуальности. Безличная и обезличивающая машина уничтожения лишала своих жертв любых черт субъектности, в том числе и сексуальности. Нацистские убийцы были не сексуальными извращенцами, а «обычными мужчинами», для которых убийства стали рутиной35. В статье под названием «Порнографизации фашизма» историк искусства Силке Венк рассматривает порнографизацию, характеризующую современные изображения нацистских преступлений36. Она опирается на проведенный Рут Клюгер анализ сентиментальности, китча и порнографии как средств защиты от памяти о травме и насилии37. Для Венк сексуальность и извращение – это привычные разъяснительные парадигмы, а потому порнография помогает смягчить неловкость и дискомфорт, которые вызывают фотографии зверств: это форма обобщения, универсализации, превращения дискомфорта в клише. Для чувствующего угрозу ретроспективного свидетеля стереотипная женственность работает как миф или фетиш38. Гипермаскулинизованные и гиперфеминизованные фигуры Левинталя и порнографический взгляд, который он воспроизводит в своих работах, таким образом, служат затемнению и присвоению, даруя оригинальным преступным изображениям новую – и отталкивающую – жизнь как произведениям искусства и формам свидетельства.

За пределами клише

Инсталляции Нэнси Сперо, основанные на фотографиях казни 17-летней русской подпольщицы Маши Брускиной, героини минского сопротивления, позволяют рассмотреть совсем иной способ использования преступных изображений (ил. 5.3 и 5.8).

5.7. Давид Левинталь, из серии «Mein Kampf» (Santa Fe: Twin Palms, 1996).

Восемь сохранившихся архивных фотографий Брускиной были сделаны членом литовского батальона, воевавшего на стороне нацистов. Маша Брускина была одной из трех участников коммунистического подполья, которых 26 октября 1941 года прогнали по улицам Минска и подвергли публичной казни через повешение. Жуткие фотографии их унижения и казни стали достоянием общественности лишь после войны, но идентифицированы на них были только двое мужчин; личность и еврейское происхождение повешенной вместе с ними девушки, на одежде которой были нашиты звезды, не были подтверждены до 1968 года, когда российский режиссер Лев Аркадьев занялся выяснением того, кем же была эта «неизвестная девушка». Свидетели сообщили подробности о внешности и жизни 17-летней подпольщицы, которая осветлила волосы и сменила имя, чтобы еврейское происхождение не помешало ее участию в сопротивлении. Они не только установили личность Брускиной, но рассказали о ее поразительном героизме перед лицом смерти39.

Сперо включила фотографии казни в несколько своих инсталляций, некоторые из них стали частью большой серии «Пытки женщин», другие были специально посвящены изображениям и истории Маши Брускиной40. Инсталляции выстроены вокруг архивных преступных фотографий, но в данном случае изображения представлены с использованием различных техник отстранения: они окружены текстом, другими изображениями на близкую тему или изображениями богинь и мифологических персонажей из обширного собрания Сперо. Они кадрированы, увеличены, воспроизведены под разными углами и размещены в неожиданных местах, например на стенах у самого пола или под потолком, на потолке или в углу помещения. Эти стратегии отстранения не позволяют зрителю смотреть на нацистские изображения в упор, созерцательным взглядом зрителя-нациста. Вместо этого инсталляции Сперо заставляют нас задуматься о смотрениях, структурирующих само изображение, об экранирующих и опосредующих механизмах, которые отделяют их от нас сегодня, о сложном отношении к ним художника и нас самих. Тексты открыто говорят о фотографиях, лишая их прозрачности и восстанавливая оригинальный контекст. Что особенно важно, фотографическая интертекстуальность Сперо позволяет зрителю задуматься о взаимодействии преступников, жертв и сторонних наблюдателей.