С другой стороны, существовал север. Пуиг, как и Ажунтамент в 1890-х годах, воспринимал Барселону как «север юга». Здесь Испания становилась Европой. Здесь она когда-то перевалила через Пиренеи на территорию Франции. Этот город имел давние торговые связи с Фландрией, и культурные тоже — каталонская живопись периода высокой готики была провинциальной версией фламандской живописи. Здесь чтили немецкую культуру и идеи. Здесь восприняли не только музыку Вагнера, но и тевтонское понимание судьбы и немецкую тягу к развитию промышленности. В вопросах моды Барселона всегда была настроена англофильски. И все же каждый раз удивляешься, когда видишь, во что вылилась любовь Пуига к северной Европе.

Представьте себе здание на узком треугольном участке на пересечении улиц Диагональ и Каррер Россельо (Диагональ, 416–420). Каса Террадес известна еще как Каса де лес Пуншес («Дом точек»): что-то среднее между фламандской ратушей и средневековым замком Людвига Безумного. Этот дом Пуиг построил в 1903–1905 годах. Здание имеет четыре круглых башни, и каждая заканчивается шпилем в форме шляпы волшебницы, а на главной башне — весьма изысканный и необычный фонарь. На крыше флероны и фронтоны, пронзающие небо. Стены из простого кирпича превращаются в трибуны и мирадоры высокой готики, украшенные искусной и подробной резьбой по камню — в основном растительные мотивы, выпуклые, насколько возможно рельефные, чтобы были хорошо видны. Дешевый поверхностный неоготический орнамент — не для Пуига. Встретить такое в средиземноморском городе так же невероятно, как увидеть в Праге андалусскую

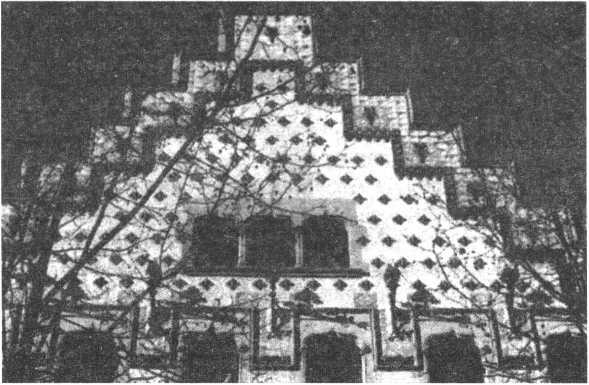

Самая известная из «северных» построек Пуига — как из-за местоположения, так и из-за внешнего вида — дом на Пассейч де Грасиа, 41, построенный по заказу шоколадного магната и мецената Аматлера. В 1898 году дом стоял один; вскоре Доменек построил слева от него свою Каса Льео Морера, а Гауди превратил здание справа в Каса Батльо, таким образом, сформировав самый представительный ансамбль модернистских зданий в Барселоне. С тех пор очевидное «соперничество» между этими тремя знаковыми постройками привело к тому, что эта часть Пассейч де Грасиа стала называться

Это каталонский готический дворец, построенный все по тому же каноническому плану — плоская стена, обращенная на улицу, и большой центральный двор, с которого поднимается лестница в главную гостиную на втором этаже, как в зданиях XV века на Каррер Монкада. Есть и существенное отличие: пышность отделки и выполненный в совершенно другом стиле фасад. На две трети своей высоты стена фасада оформлена в технике сграффито. Это скорее итальянская, чем каталонская технология отделки, придающая поверхности богатство камчатной ткани. Но потом начинается фронтон: роскошный, ступенчатый, словно из фламандского Ренессанса, фронтон прямо из Брюгге, но выложенный плиткой, голубой, кремовой и розовой, «проклепанный» сеткой гранатово-красных глянцевых цветков. Такую поли-хромность вряд ли допустил бы на своем доме любой трезвомыслящий бюргер северного Возрождения. Сияние и мерцание плитки в утреннем свете изумительны. Рука Пуига видна на каждом квадратном метре поверхности его зданий, и Каса Аматлер в этом смысле не исключение. Было бы жаль не задержаться на псевдосредневековых подробностях: каменная фигура работы Эусеби Арнау — святой Георгий, пронзающий дракона на портале; фигуры на карнизах в четырех окнах на «благородном этаже». Здесь усатый фотограф наводит на что-то свою каменную камеру; кролик льет из ковша расплавленный металл; обезьянка бьет молотом по наковальне; осел печатает страницу книги; хитрая крыса фотографирует аппаратом на треножнике; свинья лепит на гончарном круге горшок, а лягушка выдувает стекло. Пуиг и Арнау привносят народный юмор средневекового гротеска в самое «аристократическое» из городских зданий.

Каса Аматлер — наглядное доказательство плодотворного сотрудничества между архитектором и декоратором в Барселоне конца столетия. А выражаясь словами историка Джудит Рорер, это также первый удар Пуига по однородности плана Серда: этим зданием «он начал битву, в которую скоро включились другие: создавать привилегированные здания, которые, подобно ярким взрывам, разрушали бы уравнительную однородность Серда». Разнообразие барселонских построек Пуига можно толковать неоднозначно. Каждый дом — «потрясение», виртуозное упражнение, идет ли речь о Каса Макайя 1899–1901 годов (Пассейч де Сант-Жоан, 106) с его утонченнейшей работой по камню и кружевным декором в стиле сграффито, или о Палау Квадрас 1902–1904 годов (Диагональ, 373), ныне Музее музыки, с его приземистыми ионическими колоннами, неоготической избыточностью гостиной и остроумными деталями готического бельведера снаружи: девять водосточных труб в виде девяти водных животных — саламандр, лягушек, рыб. Пуиг хотел застроить Эйшампле патриархальными домами, символизирующими коренные ценности каталонистского консерватизма, этакими драгоценными шкатулками. Так он выражал свой протест против Серда, чьи взгляды были ему столь чужды. Другие архитекторы придерживались того же мнения, и в результате между 1890 и 1910 годами Эйшампле превратился в арену битвы между ними и Серда.

Это была ожесточенная битва. Если в городском плане не было иерархии и высших точек, значит, сами здания должны были стать таковыми. Если ему недоставало остроты, то архитектура должна была это исправить. Заказчикам хотелось покрасоваться, и архитекторам тоже. Так что Эйшампле превратился в музей индивидуальности, эксцентричности, поражающих воображение деталей. Сегодня так называемый Золотой квадрат, центр Эйшампле с Пассейч де Грасиа, отходящим от его середины, характеризуется самой большой в Европе концентрацией построек и элементов фасадов в стиле «ар нуво». Не только крупные здания дают такой эффект, но и детали: сохранившиеся фасады магазинов, переливы византийски зеленой мозаики над входом в аптеку, неожиданное мерцание в темном вестибюле средневеково-модернистской люстры в четыре фута шириной, страшной, как смертный грех, и все-таки впечатляющей, причем половина ее тусклых лампочек упрямо горит.

Эйшампле принадлежит не только живым, но и мертвым. За века город усеяли небольшие кладбища, которые по мере заполнения бросали. Дома и магазины стоят теперь на костях. В Средние века мертвых вовсе не чтили. Дешевый саван, раз-два — и в смрад общей могилы, несколько совков песка сверху — вот обычный жребий смертного. «Человек — благородное животное, он великолепен в виде пепла, величественен в могиле», — писал сэр Томас Браун в «Погребальной урне». В XIX веке это казалось читателям (если, конечно, Брауна еще читали) парадоксом, а их средневековым предкам показалось бы ерундой. Только самые великие и самые богатые оставляли распоряжения насчет того, где они хотели бы быть похороненными. Но даже это иногда не срабатывало. Останки Гифре Волосатого уже тысячу лет как потеряны.

К концу XVIII столетия все стало меняться. Народившийся европейский средний класс окружил смерть пышными ритуалами и церемониями. С появлением надгробий появилась и новая индустрия похоронных услуг. Возникли огромные городские некрополисы XIX столетия. Одним из них стало Новое кладбище на обращенной к морю стороне Монтжуика в Барселоне. Вряд ли уступая кладбищу Пер-Лашез в Париже, Новое кладбище является одним из самых великолепных кладбищ в Европе.

Название «Новое кладбище» предполагает, что есть старое. Старое кладбище, севернее Барселоны и парка Сьюта-делла, было артефактом «века разума». Епископ Климент велел устроить его в 1773 году взамен старых приходских кладбищ, которые в конце концов закрыли по гигиеническим соображениям военным приказом от 1816 года. Архитектор-неоклассицист Антони Джинеси придал ему греко-римский вид — дорические портики и увитые виноградом пирамиды. В 1838 году оно стало гражданским кладбищем, и с тех пор за ним следили городские власти — следили, впрочем, отвратительно, если судить по состоянию надгробий. И все-таки его стоит посетить, как прелюдию к посещению некрополиса на Монтжуике.

Старое кладбище устроено как «идеальный парк», в двух отгороженных друг от друга отсеках: более новые надгробия — в нишах, как бутылки на полках, рядом с входом, а более старые — позади. Между двумя секторами находится осыпающийся дорический храм с двумя крыльями (полет времени) на цоколе, а за ним — смелое смешение стилей, памятники самых разных архитектурных эпох, втиснутые в пространство, не превышающее пятисот квадратных футов: римские саркофаги, готические гробницы, византийские надгробия (мозаичные панели оригиналов давным-давно сметены вандалами), легион ангелов и муз и хорошенькие неоклассические плакальщицы со скрещенными на груди руками, демонстрирующие зрителю раскрытые книги или указующие в небо перстами. Каменный пафос несколько снижают разве что голуби, сидящие у них на головах. Здесь похоронены представители первой волны барселонской промышленно-торговой верхушки. У кладбищенской стены множество заброшенных и разрушенных памятников. Здесь же и плита строителя, Хосе Нолья, окруженная орудиями его ремесла — уровни, блоки, шкивы, мотыги, угломеры, совки, лоток для кирпича, мотки веревки, все искусно изображено в мраморном барельефе. Здесь и саркофаг «индейца» времен королевы Изабеллы, который вернулся на родину и вложил нажитые в Новом Свете деньги в железную дорогу и пароходный бум 1840-х годов: секстан, компас в карданном подвесе, паровой манометр, а над всем этим — торговый клипер и паровозный дым, и локомотивы железной дороги Барселона — Матаро пыхтят мимо.

За последние пятьдесят лет XIX века ритуал похорон стал еще более сложным и пышным, как в Барселоне, так и в Париже. Семья бдит над телом в спальне, превращенной с помощью свечей и темных драпировок в усыпальницу. Покойника кладут в гроб красного дерева с отделкой из темной бронзы. Лошади с черными плюмажами, катафалк — настоящая часовня на колесах, наемные участники похоронной процессии, черные вуали, траурные одежды родственников, торжественная месса, молитвы, панегирики усопшему, длинные некрологи или «извещения о смерти» в газетах… Для лиц особо важных и значительных некролог мог растянуться на шесть страниц. Медленная похоронная процессия на кладбище — только прелюдия к великолепию буржуазного надгробия. Беда в том, что подобные сооружения съедали пространство. К 1870-м годам на Старом кладбище не осталось места для больших надгробий. Буржуазной Барселоне, которая почувствовала себя богатой, требовалось все больше и больше места для пышных захоронений.

Новое кладбище, официально известное как Сементери дель Суд-Эст, открылось в 1883 году по распоряжению мэра Риуса-и-Таулета. Оно занимает весь обращенный к морю склон Монтжуика. Барселонцы не могли бы лучше продемонстрировать свое равнодушие к морю: лучший вид на море в городе — у мертвых, весь разворот, 180 градусов. Кладбище не похоже на город мертвых, здесь налицо все признаки иерархии, свойственной городу живых: общая могила для бродяг, скученность могил для рабочих (многоквартирные ниши) и богато украшенные дворцы (отдельные надгробия и целые семейные пантеоны) в тени кипарисов, соединенные аллеями, взбирающимися по склону холма.

Это кладбище — посмертное продолжение Эйшампле, чей архитектурный план оно повторяет. Оно тоже возникло на совершенно свободной территории и скоро превратилось в архитектурный музей, с надгробиями, частенько спланированными архитекторами заказчиков. Так, Пуиг-и-Кадафалк построил готическую гробницу со стрельчатыми окнами и шпилем для семьи Аматлер и придал ей такой же голландский цоколь, как и дому на Пассейч де Грасиа. Он даже привлек к работе того же самого скульптора, Эусеби Арнау. На Новом кладбище нет ни одного надгробия, построенного Гауди или Доменеком-и-Монтанер, но есть много пантеонов и гробниц в их стиле, в частности одно, имитирующее параболические арки и слегка «распухшие» шпили Саграда Фамилия.

Изобилие, стилистическое разнообразие, преувеличенная пышность этих буржуазных надгробий почти удушливы. Конец XIX века был временем памятников, но в настоящем городе они распределены по улицам и площадям, а здесь, на кладбище, собраны вместе, прижаты друг к другу — пространство перегружено памятниками, и когда на белизну мрамора ложатся тени каталонского заката, впечатление создается еще более бредовое, чем от

Крупные промышленники в Барселоне XIX века считали рабство нормальным явлением и не видели причин это отрицать. В 1862 году около 370 000 рабов все еще работали на сахарных плантациях Кубы, а многими из них владели каталонские компании. В 1866 году в Испании приняли закон против рабства, и в его преамбуле говорилось, что «рабство имеет место на островах Куба и Пуэрто-Рико как ранее существовавший факт». Чернокожие кубинские рабочие были освобождены Испанией только в 1886 году, и даже после этого они оставались привязанными к своим бывшим хозяевам ввиду отсутствия другой работы. Ни Испанию в целом, ни Барселону в частности это не беспокоило. Стремление англичан и американцев к запрету рабства казалось барселонскому приличному обществу лицемерием. Это нужно учитывать, размышляя о том, как каталонские промышленники обращались с собственными белыми рабочими, как они шарахались от всякой критики и реформ. Угнетать рабочих — это был почти патриотический поступок, который давал возможность маленькой Каталонии выжить в борьбе с иностранным Голиафом.