Русиньолю нравилось культивировать в себе

Если верить Утрилло, здесь уже был раньше «Железный дом» — мастерская на Каррер Мунтанер, где Русиньоль хранил свою большую и все время расширявшуюся коллекцию изделий из железа: доспехи, кинжалы, мечи, шлемы, флюгеры, подставки для дров, канделябры, жаровни, замки, ключи, дверные молоточки. Но новый дом был куда больше — под стать неутомимому собирательскому инстинкту Русиньоля. Ультрамариновые стены внизу украшали сувениры, рисунки, портреты друзей, раскрашенные изразцы, майолика, шкатулки с римскими и кельтиберскими древностями. Выложенный плиткой восьмиугольной формы фонтан, спасенный или украденный из какого-то монастыря, задумчиво сочился в мягком свете, верхний резервуар зарос адиантумом. Коллекция изделий из железа сейчас находится в салоне с деревянными перекрытиями на первом этаже, занимая всю ширину дома. В железе Русиньоль видел квинтэссенцию каталонского духа, упрямые следы национальной истории, и в то же время предвестие новизны. «Я думаю о кузницах старой Барселоны как о великой школе освобождения инстинктов, — сказал он в лекции «Мое старое железо», прочитанной в 1893 году в барселонском «Атенеуме». — Здесь, в темноте этих закопченных мастерских, под звонкий хор молотов, я вижу, как из огня возникает… искусство без эстетических правил и абсурдных ограничений, искусство свободное, как дым, рожденное в огне и в огне закаленное».

Эти угловатые, колючие, твердые изделия неизвестных авторов, не выпячивающих своего авторства, вещи, в которых чувствуется преодоленное сопротивление материала, имели еще одно достоинство: они были предвестниками будущего. От своего парижского окружения Русиньоль хорошо знал о культе примитивного в современном искусстве и хотел увязать его с попытками каталонистов предыдущего поколения отыскать нечто лингвистически и культурно «чистое» в далеком прошлом, откуда и пришло искусство работы по железу.

Современное искусство стремится припасть к истокам, напиться чистой, не зараженной воды. Музыканты черпают вдохновение в популярной песне; поэты обращаются к деревенской музе; художники — к примитивизму; и если мы хотим обрести истинный стиль, мы должны обратиться к тому, что досталось нам в наследство от прошлого.

Пророческие слова, если иметь в виду использование сварки в скульптуре ХХ века. Но идеи Русиньоля были более современны, чем его собственное творчество, и когда он попробовал подражать французским символистам, то не получилось ничего, кроме добросовестных клише. Можно выделить два уровня влияния символизма на Русиньоля. Первый проявляется в его ранних парижских работах: неизвестность, ожидание, таинственность — почти незаполненный фон, создающий напряжение, фигура на среднем плане, обычно женщина, которая чего-то ждет, и напряженность её ожидания подчеркивается открытой дверью (кто-то войдёт?); или едва заметная фигура на заднем плане. Все эти приемы идут от Уистлера и Дега и хорошо работают у Русиньоля. Но он также восхищался классицистскими работами Пюви де Шаванна, с которым был знаком в Париже, и его попытки подражать им выглядели напыщенно. Самая амбициозная из них — аллегория, украшающая верхний этаж Кау Феррат, псевдорелигиозное произведение, выполненное на трех готических арочных панелях, олицетворяющих живопись, музыку и поэзию — искусства, возрождение которых в духе модернизма произойдет, как надеялся Русиньоль, в Ситжесе. «Живопись» — средневековый паж рисует барышень на пленэре, на поле белых лилий. «Музыка» — особенно неловкое подражание Пюви — обнаженная девушка, играющая на арфе на берегу реки на закате, среди голубых цветов. В «Поэзии» эфирная дева держит в руках очень маленький листок бумаги, возможно достаточный для написания триолета, стоя рядом с восьмиугольной купелью. Этот триптих столь же пресен и бесцветен, как самые худшие полотна английских прерафаэлитов.

Русиньоль ухватился за риторику символизма и со страстью говорил о его преимуществах: духовность, суггестивность, неопределенность, мгла чувств, окружающая мысль. Он считал, что таким образом ратует за новый способ чувствования, а не за «направление в искусстве»:

Молодежь сегодня устала от ужасов натурализма и ищет духовности. Символизм, декадентство, эстетизм, и другие «измы» — лишь неуклюжие названия для чувства, чью природу мы пытаемся объяснить. Это шелест крыл, которые разворачиваются, чтобы лететь, чтобы подняться над землей. Это стремление человеческой фантазии бежать из тюрьмы человеческого общества. Это надежды на то, что вот-вот должно случиться. Нынешнее молодое поколение за мистицизм, если считать, что мистицизм — это страдания и видения. Оно склонно к анархии, если анархия — это недостижимая фантазия… Все, о чем вы мечтаете, мечтаете в одиночестве, когда вас не тревожат буржуа и буржуазное искусство, все эти люди, у которых не вызывают дрожи закат солнца, плачущая женщина, проплывшее розоватое облако…

Множество людей, которые, в отличие от их родителей, испытывали дрожь и трепет при виде проплывшего розового облака, отправлялись в Ситжес, чтобы принять участие в «Модернистских празднествах», которые Русиньоль устраивал с 1892 по 1899 год. Интерес был так велик, что пустили специальные поезда, чтобы возить участников из Барселоны. В 1892 году праздник был не чем иным, как выставкой полотен Касаса, Русиньоля и других, но в 1893 году программа расширилась и включала в себя концерт молодого композитора Энрика Мореры (1865–1942). Он исполнял свои произведения и произведения Сесара Франка. Также в местном маленьком театре, руководимом и построенном Русиньолем, поставили первую иностранную пьесу на каталанском — «Вторжение смерти» Мориса Метерлинка. Перед началом спектакля Русиньоль произнес речь, назвав темой пьесы смерть — «девственный цветок на кладбище». Он сказал, что этот спектакль — подарок символизма Ситжесу. Метерлинку, добавил он, удалось «извлечь из человеческой жизни не просто сцены, не общие фразы, но яркие, неприукрашенные, судорожные видения».

Жемчужиной модернистского празднества 1894 года был Эль Греко. У парижского банкира Русиньоль купил при посредничестве вернувшегося из Франции на родину художника Игнасио де Сулоага два полотна Эль Греко (они все еще висят в Кау Феррат) и превратил их показ в целую церемонию, подобие средневековых процессий, о которых вычитал у Вазари: например, торжественный пронос надалтарного украшения работы Чимабуэ по Флоренции или «Маэста» Дуччо — по Сиене. Маньеристски болезненные фигуры Эль Греко, застывшие в неестественных позах, с их бледностью и экстатической духовностью, позволяли рассматривать этого живописца как предтечу символизма. Следовательно, он заслуживал всяческого поклонения. Все началось 14 ноября 1894 года. Прибыл поезд из Барселоны с двумя картинами Эль Греко и писателями, художниками, архитекторами, журналистами и другими знаменитостями, включая Касаса, Жоана Марагаля и человека, который пользовался репутацией первого сноба в Эйшампле (большое достижение для 1890-х годов), Риеру. Всех их встретил на вокзале Пер Ромеу, будущий хозяин кафе «Четыре кота». Он приехал верхом и напоминал сумасшедшего Дон Кихота. В качестве Санчо Пансы с ним был иллюстратор Луне Лабарта. Он держал знамя Кау Феррата. Каждое полотно Эль Греко несли на носилках четыре художника, и процессия во главе с Ромеу торжественно добралась до холма, где, оставив полотна в Кау Феррат, все отправились на весьма пышный обед. Еще многие годы спустя жители Ситжеса были уверены, что этот Эль Греко — родственник, может быть двоюродный брат, сеньора Русиньоля.

Русиньоль со своей любовью к пародиям и шуткам как следует развернулся в Ситжесе. Во время одного из празднеств он объявил, что будет выступать Лои Фуллер. Фуллер была художницей и в то же время звездой «шоу-бизнеса» конца века. Эта американская танцовщица имела бешеный успех в Париже, выступив в телесного цвета чулках, окруженная огромными прозрачными покрывалами, которые она разгоняла в воздухе, как облака, и которыми махала, как крыльями. И она сама, и эти куски материи подсвечивались электричеством (театральное новшество). Можно было восхищаться Фуллер, можно было считать ее искусство китчем, но эти газовые облака оказали большое влияние на декорации «ар нуво». Она была настоящей феей электричества. Русиньоль считал, что это китч. Он нанял танцовщицу, которая должна была изображать звезду, выстроил помост чуть ниже Кау Феррат, поставил прожекторы, работавшие от аккумуляторов. Собралась большая толпа, и танцовщица исполняла пародию на танцы Лои Фуллер в течение двух часов. И никто, кроме Русиньоля и его друзей, не знал, что это розыгрыш.

Все эти выходки привели к тому, что модернизм в Барселоне стал набирать силу и сделался очень популярен к 1896 году. Касас и Русиньоль решили, что нужна база и в самом городе. В 1897 году они с Ромеу сняли нижний этаж в неоготическом доме, только что построенном Пуигом-и-Кадафалком, Каса Марти. Там они решили устроить

Со временем «Четыре кота» приобрели ностальгическую ауру. Это было одно из самых известных мест собраний интеллектуалов конца века в Европе. Репутация, как и все подобные репутации, преувеличена, но бар, конечно же, сыграл значительную роль в артистической жизни Барселоны в следующие шесть лет (1897–1903). Это случилось не благодаря кухне, которая была весьма средней, а часто и весьма скудной, как отмечал Хосеп Пла: «не кухня, а выставка раскрашенных тарелок», а благодаря клиентуре. Название бара по-каталански является устойчивым выражением, обозначающим «всего несколько человек». Этими «Четырьмя котами» были Ромеу, Касас, Утрилло и Русиньоль. Заведение, как писал Русиньоль, служило «гостиницей отчаявшимся… теплым гнездом стосковавшимся по дому… пивной в готическом стиле любителям северной Европы, андалузским патио тем, кто предпочитает юг… местом, где излечивались болезни нашего века». Касас, Русиньоль, Утрилло и их друзья создали собственный клуб и в традициях французских артистических кабачков поставили руководить им человека чудаковатого и странного.

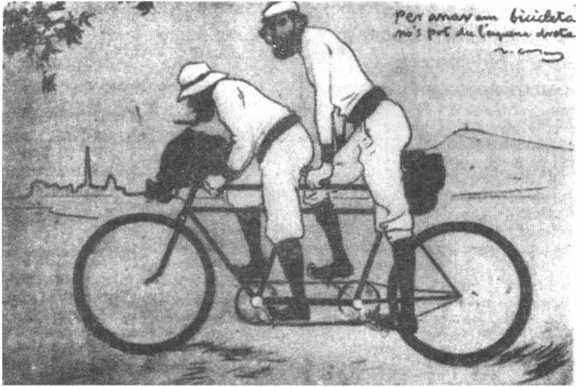

Это был Пер Ромеу, высокий, долговязый и нескладный, неудавшийся художник, человек с жирными волосами, выпученными глазами и желтыми зубами. Он стал персонажем многочисленных карикатур и афиш и одной из знаковых фигур каталонского модернизма. Ромеу родился в 1862 году в прибрежной деревушке Торредембара, к югу от Барселоны. Он учился живописи, но потом бросил занятия и отправился в Париж, где сблизился с каталонской группой в «Мулен де ля Галет», и в их любимом кабаре устроил театр теней — ombres xineses (китайские тени). Другой его страстью был спорт. Он ездил на велосипеде. У него был спортивный автомобиль, один из первых в Барселоне. И это сблизило его с Касасом, который был владельцем самого первого авто. Уже после того как «Четыре кота» перестали существовать, Ромеу закончил свою жизнь хозяином гаража. Он каждый день плавал в море, даже зимой, — привычка, которую его богемные друзья считали недомыслием. Он греб, фехтовал, ходил под парусом, совершал долгие пешеходные прогулки в Пиренеи. Все это выглядело очень по-американски, то есть вполне в духе модерна. И все же, несмотря на здоровый образ жизни, он выглядел неухоженным и заброшенным. Рамон Касас обращался с ним отчасти как с другом, а отчасти как с любимым домашним животным. Итак, они обосновались в Каса Марти, Касас оплатил львиную долю расходов на оформление интерьеров, включая огромные люстры (он сделал набросок Русиньоля, сидящего на одной из них), а также эрзац средневековой мебели, придуманной Пуигом. Еще он присовокупил собственный рисунок: он сам и Ромеу, крутящие педали двухместного велосипеда. Касас — на переднем сиденье, его лицо затеняет шляпа, во рту у него сигара в мундштуке, он наклонился вперед и жмет на педали изо всех сил. Ромеу сзади чувствует себя гораздо более свободно и непринужденно. В правом верхнем углу Касас написал нескладный стишок — «На таком велосипеде, / не нагнувшись, не поедешь». Возможно, это был намек на финансовое неравенство двух партнеров, на то, что Касас по сути содержал своего друга. Позже Касас заменил эту картинку на другую: они с Ромеу в автомобиле. Ромеу сделал из длинного зала «Четырех котов» живописную студию, погруженную в полумрак — он поднимал крик, если официант тревожил паука с его паутиной, и отгонял любопытных от главного стола, за котором элита богемы выпивала и спорила.

В «Четырех котах» шла нескончаемая вечеринка. Живность из Кау Феррат поступала в Барселону, чтобы ее там зажарили. Устраивались выставки, представления театра теней — все это было привычно «котам» со времен жизни в Париже. Устраивались также кукольные представления для детей с Панчем и Джуди, причем Ромеу ставил условие, чтобы дети приходили с родителями, которые тратили бы в баре деньги. Давали сольные концерты новые композиторы, такие как Энрик Гранадос и Исаак Альбенис. И сами «коты» иногда читали лекции и начали издавать одноименный журнал. Это издание под редакцией Ромеу выдержало пятнадцать выпусков, а потом сменилось более амбициозным «Бумага и перо». Оно противостояло истеблишменту, но при этом не пропагандировало ни анархизма, ни социализма. Журнал держал марку изданий, подобных (французскому «Ла Плюм». Там публиковались статьи и обзоры авторов из Брюсселя и Парижа, рисунки художников кружка — Касаса, Утрильо, Русиньоля, а также более молодых — Жоакина Мира, Исидре Нонелля, Рикарда Описсо и «чудо-ребенка» Пабло Пикассо, которому в 1901 году, когда журнал «Бумага и перо» опубликовал первую статью о его творчестве, было всего-навсего двадцать лет.

Касас и Пикассо оставили множество изображений обитателей «Четырех котов». К 1890-м годам у Касаса имелась уже целая серия рисунков углем, изображавших представителей каталонской культурной среды: некоторые из них были набросками, другие — законченными произведениями, простыми, но иногда очень колкими и язвительными. Касас рисовал все, что казалось ему интересным, и в результате получилась галерея из сотен портретов; единственным его соперником, как документалиста, был Феликс Надар со своими фотографиями столпов культурной жизни Парижа. Здесь были представители богемы, анархисты, каталонисты, новоиспеченная знать, ювелиры, архитекторы, щеголи, поэты, подобные Марагалю (изможденное, кошачье лицо, похожее на лица Эль Греко), музыканты, например, Пабло Касальс, актриса Режане и танцовщица Лои Фуллер, даже Элеонора Дузе, — в общем, вся Барселона плюс заезжие знаменитости.