Среди иностранцев 1960-х годов существовал культ Гауди, возникший из совершенно невероятного источника — сюрреализма. Работы Гауди стали известны сюрреалистам от Сальвадора Дали и Жоана Миро, которые относились к нему с безграничным энтузиазмом. Впервые Гауди упомянули в контексте французского модернизма в 1933 году в сюрреалистическом журнале «Минотавр»: Дали написал статью «О пугающей и съедобной красоте стиля модерн в архитектуре». В ней он воспевал достоинства зданий Гауди: эти бесконечные превращения камня в плоть, жесткости в мягкость. Этот каталонец, писал Дали, бросает вызов прямоугольным правилам архитектуры своими «морщинками», «косточками», «культями», сталактитами; он единственный современный архитектор, чья работа связана с пугающими фантазиями на тему смерти, которые, как известно, пронизывают искусство барокко. Гауди и только Гауди, считал Дали, предложил альтернативу модернистской фрагментарности, и этой альтернативой стала не академическая «целостность», но нечто абсолютно естественное: распад.

Таким образом, начиная с 1930-х годов у Гауди было две небольших, но очень преданных группы поддержки. Первая и наиболее серьезная состояла из католиков-каталонистов. В нее входили несколько архитекторов, которые выросли на его работах, а иные знали его лично. Для них Гауди был недооцененным предвестником новой эры религии, «последним строителем соборов». Его лучшая работа, церковь Саграда Фамилия, подобно черепахе Зенона, дюйм за дюймом двигалась к финишу, и финишная черта находилась где-то за гранью жизни поклонников Гауди. Что Саграда Фамилия — величайшая постройка на свете, они принимали как догму.

Вторая, более размытая и менее сплоченная группа состояла из гаудифилов-иностранцев, которые любили его потому, что его принимал сюрреализм; им казалось, что архитектор разделяет их любовь ко всему иррациональному и разрушительному. Ведь что такое Гауди как не мечты, воплощенные в камне, не «мягкая», расплавленная архитектура, не архитектура экстаза?

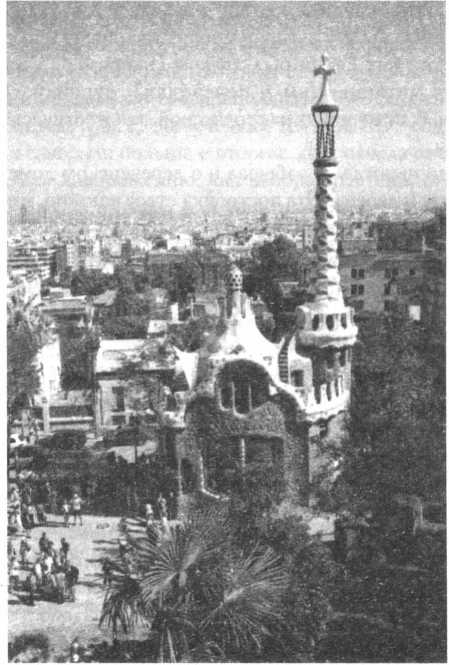

Приятие сюрреалистами Гауди перетекло в контркультуру 1960-х годов. Хорошо провести утро в Барселоне 1966 года значило посидеть на извилистой скамье в парке Гюэль, потом спуститься вниз в город, полюбоваться на фасад Сагра-да Фамилия, не упустить случая, задыхаясь, подняться по винтовой лестнице внутри одной из башен (тогда не было лифта для туристов) — городской альпинизм для иностранцев. Гауди, думали эти ребята с рюкзаками, тоже в некотором роде все время находился в пути, и их любовь к нему была частью их помешательства на «ар нуво». Гауди для них — освобождение от прямой линии, от сетки, от всего подавляющего, запрограммированного, бездушного в современной архитектуре. Иностранец с радостью узнавал, что сама фамилия архитектора по-каталански значила «радуйся». Так мрачный Гауди уступил место Гауди-гедонисту.

Умерший художник уже не властен в том, кто восхищается им и почему. Антони Гауди-и-Корнет не имел ничего общего с разрушительными идеями французских сюрреалистов, с их фантазиями на тему революции, их ненавистью к церкви, любовью к С талину — все это вызвало бы у него отвращение. Не думал он также, что его работа может быть расценена как нечто мечтательное. Она строилась на свойствах материала, традициях ремесла, глубоком природном опыте, религиозности, самопожертвовании.

Два последних пункта — основополагающие. Гауди был католиком и верил в непогрешимость папы, авторитет епископальной власти, вечную правоту церкви. Он был далеко не модернистом по духу, и Саграда Фамилия задумывалась и проектировалась как экстатически подавляющее здание, призванное искупить грехи модернизма и «избытков» демократии. Гауди был убежден в существовании как благодати, так и божественного воздаяния: «Человек свободен творить зло, но он расплачивается за свои грехи. Бог постоянно поправляет нас. Он то и дело нас наказывает, и мы должны молить Его наказывать нас, а после даровать нам утешение». Внутренняя жизнь Гауди была тесно связана с такими понятиями, как смерть, послушание, кара, избавление, как и жизнь титанов прошлого, мучимых сознанием смертности человека: например, Игнатия Лойолы. «Смерть, — говорил Гауди, — неотделима от Бога; вот почему в церквях находятся гробницы; без размышлений о смерти нет морально и физически здоровой жизни». И еще: «Каждый должен страдать. Не страдают только мертвые. Тот, кто хочет прекращения страданий, хочет умереть».

Антони Гауди родился под знаком Рака 25 июня 1852 года в Реусе, довольно крупном провинциальном городе на Байш Кампс (нижние равнины) к западу от Таррагоны в семье ремесленников. Четыре поколения Гауди работали по металлу и женились тоже на дочерях кузнецов. Они изготавливали все, начиная от подсвечников и кончая котлами, и специализировались на работах с листовой медью.

У Франсиско Гаудн и его жены Антонии Корнет было пятеро детей. Только Антони, самый младший, и его сестра Росита дожили до старости. Сознание того, что он наследник, последний мужчина в роду, возможно, укрепило в Гауди консерватизм, который так причудливо и интересно переплетался с его изобретательностью художника. За несколько поколений Гауди Антони был первым, кто оторвался от укоренившейся традиции ремесла, давшей имя их родовому гнезду рядом с Реусом — «Дом котельщика».

Прибрежные равнины в Таррагоне — типично средиземноморская каменистая местность. Солнце здесь очень яркое. Часто случаются бури, внезапные, налетающие ниоткуда. Местные жители, вспыльчивые и раздражительные, называют себя «людьми грома и молнии». На здешней засушливой почве хорошо растут миндальные деревья и вечные оливы. В мае расцветает огромное количество полевых цветов, которые быстро вянут.

Гауди еще застал в родных местах примерно такой же уровень земледелия, какой был во времена римских поселенцев две тысячи лет назад. Он вырос на этой земле и живо интересовался ее растениями и животными, птицами, насекомыми, рельефом, погодой. Природа, говорил он позже, — «великая книга, всегда открытая, и надо заставлять себя ее читать». Все, что только может вообразить архитектор, уже существует в ней в готовом виде: в известняковых гротах, травах, переливчатых крылышках насекомых, древних оливковых деревьях, или побегах, отходящих от ствола дуба. Вспоминаются слова из «Путешествия в Армению» Осипа Мандельштама: «В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше грибов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные желуди в монашеских шапочках. Я гладил шишки. Они топорщились. Они были хорошие. Они убеждали меня. В их скорлупчатой нежности, в их геометрическом ротозействе я чувствовал начатки архитектуры, демон которой сопровождал меня всю жизнь».

Любовь Гауди к природным формам видна во всех его работах, как видна она и в готической архитектуре. Стоит поднять дверной молоточек входной двери Каса Калвет, и вы увидите плоскую пластинку, по форме похожую на спинку гигантского клопа. Вы «убиваете» его всякий раз, когда стучите этим молоточком. Если посмотрите под ноги на мостовую, прогуливаясь по Пассейч де Грасиа, то заметите, что шестиугольные зеленовато-серые цементные плиты дизайна Гауди напоминают по форме панцирь наутилуса, морскую звезду, осьминога. Первоначально они предназначались дляя двора Каса Батльо, потом были использованы при строительстве Каса Мила и наконец, с разрешения властей, распространились на тротуарах. Гауди любил черепах, и морская и наземная черепаха служат основаниями колонн Рождественского фасада церкви Саграда Фамилия. Каменные улитки разбросаны в этом храме тут и там, и турист, преодолев мучительный подъем внутри башни Рождественского фасада и взглянув вниз, видит улитку — уходящую вниз спираль лестницы, — безупречную, как резьба внутри ствола винтовки.

Два самых богатых источника метафор Гауди — растения и человеческое тело. Иногда его постройки напоминают каменные леса или каменные сады. Тридцать видов растений запечатлены в камне в одной лишь церкви Саграда Фамилия, и все они встречаются как в Святой Земле, так и в Каталонии. Некоторые присутствуют, чтобы напомнить о Библии. Пальма, например, во-первых, напоминает о пальмовых ветвях, которые бросали под ноги Иисусу, когда Он вошел в Иерусалим, во-вторых, это намек на сравнение невесты (таким образом, и Девы Марии) с пальмой в Песне песней Соломона. Вершина этой символической растительности — керамическое Древо Жизни на центральном портале Рождественского фасада, кедр с белыми голубями. Еще Гауди питал пристрастие к грибам. Один из входов в парк Гюэль украшен огромной мозаикой, изображающей Amanita muscaria, то есть красный мухомор; каменные грибы поддерживают балконы Каса Калвет. Гриб — примитивная колонна с капителью.

Гауди использовал цветы и фрукты в качестве символов, напоминаний о библейских мотивах и о готическом прошлом, но не только. Его интересовало, как устроены растения. Он фотографировал большие кипарисы, использовал их волокнистую структуру для дизайна колонн Саграда Фамилия. Колонны портика часовни Гюэль — это роща каменных стволов, наклонных, с бороздками, выбрасывающих ветви, веерный готический свод. Каменные грозди глицинии висят в извилистых галереях парка Гюэль. Колонны имитируют не только естественный наклон деревьев, но также строение их коры: грубую кору рожкового дерева, спирали и каракули эвкалипта. Гауди всегда вдохновляли деревья: дерево служило домом Адаму в раю, и множество писателей, с творчеством которых Гауди был знаком (например, Рескин, наверняка читанный им в переводах), строили теории о древесных источниках как греческой, так и готической архитектуры.

Гауди никогда не забывал и о деревенском доме из камня, глины и дерева. Эта постройка стара как мир, и ее структура вытекает из самой природы материалов и особенностей крестьянского труда. «Надо работать с местными материалами, с теми, которые могли бы собрать сами крестьяне». Гауди нравились каменные стены, которые возводили в его родных местах. Отсюда грубые «деревенские» колоннады парка Гюэль.

На творчество Гауди очень сильно повлиял тот факт, что он был из семьи ремесленников. Он и себя считал ремесленником, а не теоретиком. Говорил, что научился мыслить сложными фигурами — гиперболоидами, цилиндрами, гиперболическими параболоидами и коноидами, глядя, как отец работал с металлом, бил по железу и медным листам, искривляя, плиссируя их и растягивая, чудесным образом получая объем из банальной плоскости, добиваясь той или иной формы по ходу дела, не рисуя ее предварительно. Кузнец Франсиско Гауди подходил эмпирически, так же поступал и его сын. В высшей степени замечательно умение Гауди обходиться без чертежей, получать неортодоксальные фигуры и очертания, используя природные образцы и ориентируясь на месте. В отличие от Доменека и Пуига Гауди не любил чертить и занимался этим только в самом крайнем случае. Его воображение порождало неровный рельеф, выпуклости и впадины, его не интересовали построения на плоскости. Некоторые критически настроенные к Гауди люди утверждают, что он ни к одному своему проекту не делал сам подробных чертежей. «Все это делали ассистенты Гауди, уяснив для себя, чего он хочет», — писал каталонский историк Александре Сириси-и-Пеллисер.

Есть «домашнее», «ручное», эмпирическое пространство, а есть концептуальное, абстрактное. Гауди хорошо чувствовал себя в первом, но его преподаватели в Барселонской школе архитектуры, где он учился с 1873 по 1877 год, в своих курсах говорили больше о втором. Для начала они учили «условному» изображению: как изобразить тень, отбрасываемую конусом в нишу, или тени в желобках дорических колонн. Студенты постигали основы инженерного искусства и прилежно изучали греческий, римский и готический орнаменты для украшения воображаемых, в основном парадных построек. Чертежи базировались полностью на ортографической проекции: план, сечение и подъем, так что можно сказать, что вся архитектура основывалась на сечении плоскостей под углом девяносто градусов. Поскольку Гауди отказывался мыслить прямоугольно, он считался весьма средним студентом. Его естественные склонности имели такое же отношение к постройкам в духе

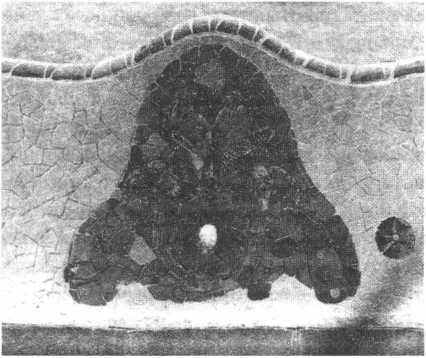

И в этом чреве постоянно происходят трансформации, не свойственные системе

Гауди получил первые уроки эмпиризма, изучая каталонские деревенские постройки, а также средневековые здания. Это развило в нем ту уникальную чувствительность, которая могла быть выработана только в Каталонии, области средиземноморской в полном смысле этого слова, не зажатой и ущемленной, как протестантский север, но и не чувственной и расслабленной, как арабский юг. «Наша сила и превосходство, — заявлял Гауди, — в равновесии чувства и логики. Нордические расы доводят логику до занудства и душат чувство. А южные, ослепленные избытком цвета, теряют разум и рождают чудовищ» (разумеется, последние пять слов — дань «Капричос» Гойи).