Риполь!!! Какой сладостный восторг и какие величественные воспоминания возникают в нас, когда мы слышим в горах эхо твоего славного имени!! Как бьется сердце истинного каталонца! О! Наконец-то мы рядом с тобой, сокровище Средних веков! Скоро мы окажем-ся в твоем смиренном монастыре! Мы пришли вдохнуть тот самый воздух, который вдыхали до нас сотни и сотни бенедиктинцев. Мы пришли отдохнуть на тех самых каменных скамьях, на которых отдыхали крестоносцы и тамплиеры на обратном пуги из Святой Земли. Мы вступаем в неизведанную страну, о которой мечтали тысячу раз. Мы теперь уже не идем — летим. Сладостные потоки омывают наши лица, и мы захлебываемся ими. Больше нет склонов, осыпей, утесов. Для нас больше не существует опасности… я дошел до монастыря, я вхожу в церковь, бросаюсь к алтарю и… кругом — руины!

Эти руины требовали, нет — взывали к восстановлению. Их нужно было укрепить, обновить, наполнить все возрастающим весом романтических чувств, которые источало Возрождение. Экскурсионизм был не хобби, а культом, и практически каждый каталонский художник, архитектор, писатель, ученый его отправлял. Если хотите постичь истинные истоки Каталонии, вы должны стать экскурсионистом, ибо в Барселоне осталось крайне мало свидетельств «Примитивной» каталонской архитектуры, не говоря уже о том, что они тесно связаны с каталонской природой. При своей склонности к разным клубам и группам каталонцы довольно скоро образовали экскурсионистские общества. Сначала, в 1876 году, возникла Каталонистская ассоциация научных экскурсий, из которой в 1878 году выделилась группа, образовавшая Ассоциацию каталонских экскурсионистов. Они объединились в 1890 году под эгидой Экскурсионистского центра Каталонии. ЭЦК выпускал путеводители, строил домики в горах, поощрял альпинизм и горнолыжный спорт. У него даже была своя команда спелеологов, которые в твидовых бриджах отважно спускались в известняковые пещеры в Пиренеях, вооружившись сосновыми факелами и карбидными лампами. Экскурсионизм привел Гауди в монастырь Поблет, заставил Доменека-и-Монтанера с рулеткой и планшетом обойти часовни в стиле романеск.

Путешествия вдохновили многих писателей, обогатили их видами Каталонии, которых они могли бы никогда не найти. Путешествия дали Жасинту Вердагеру материал для «Каниго», эпоса о каталонской самобытности. Это произведение появилось в результате нескольких долгих путешествий по «пиренейским святилищам». Для Вердагера, как указывал критик Хосеп Миракль, Пиренеи не являлись границей; наоборот — это было самое сердце Каталонии. Он представлял себе мир в виде большого кедра: горные хребты — его корни, а леса — листва, в которой

Все, что требовалось экскурсионисту, чтобы вновь обрести веру, — это подняться в Пиренеи:

Экскурсионистский склад ума был особенно важен для двух архитекторов поколением моложе Рожента, которые в 1870-х годах преподавали в Барселонской школе архитектуры, где преподавал и Рожент. Их звали Хосеп Виласека-и-Касановас (1848–1910) и Луис Доменек-и-Монтанер (1849–1923). Оба хотели идти дальше Рожента. Их интересовало не столько буквальное возрождение прошлых архитектурных стилей, как, например, романеск интересовал Рожента или готика — Виолле-ле-Дюка, сколько более сложный синтез структуры и декора, способный привести к более «высокому» эклектизму, скорее построенному на воображении, чем на воссоздании, и тесно связанному не только с ремеслами (довольно статичными и традиционными), но и с постоянно развивающимися технологиями. Таким образом, старому постоянно делалась бы прививка нового.

Оба брали за образец архитектора Готфрида Семпера (1803–1879). Они восхищались «европейскостью» Семпера, как часто делали каталонцы, обращая свои взгляды на север. Семпер три года учился в Италии и Греции и практиковался — не просто путешествовал, а преподавал, работал, строил — в Швейцарии, Англии и Австрии, а также в родной Германии. Он строил здания значительного масштаба, например городской театр, Музей истории искусств, Музей естественной истории в Вене. Эти здания уже стояли, когда Доменеку и Виласеке было по тридцать.

Но самым важным творением Семпера стали не дома, а двухтомный труд «Стиль в промышленной и строительной архитектуре, или Практическая эстетика» (1860–1863). В этой работе он пытался вывести типологию здания, основываясь на терпеливом, «ботаническом» анализе функциональных элементов и социальном его использовании. Типология эта должна была охватывать все стили — от вигвама и карибской хижины до европейских зданий XIX века. Особое внимание Семпер обращал на то, как менялись эти постройки в зависимости от общественных нужд (здесь можно провести аналогию с изучением Дарвином формы клюва галапагосских зябликов, хотя не следует распространять эту аналогию слишком далеко: Семпер вовсе не был сторонником дарвиновской теории эволюции). Не делая попыток обобщить работу Семпера — это задача очень сложная, — можно сказать, что она основывалась на совершенно новом делении здания на сегменты. По мнению Семпера, таковых было четыре: очаг — огонь; платформа, на которой этот огонь горит; крыша, которая включает несущий каркас и поддерживающие ее колонны; и четвертый элемент — ограждение или стена, несущая или нет, которая должна отгораживать дом от окружающей среды.

Было ли что-то радикально новое в таком подходе? Безусловно, да: восприятие Семпером крыши и колонн как единого целого, а стены — как экрана, который не обязательно должен нести нагрузку, чтобы считаться стеной; это начало размышлений о каркасных конструкциях модернистской архитектуры. И разумеется, несложно догадаться, что сказанное Семпером о фундаментальной природе очага было очень созвучно внутреннему голосу молодых каталонских архитекторов, воспитанных в атмосфере «отчего дома».

Рядом с Семпером Виолле-ле-Дюк и его каталонские последователи могли бы показаться безнадежно провинциальными. Виласека и Доменек представляли собой как бы одну из границ влияния Семпера, которое распространялось на запад до самой Калифорнии, где сказалось на работах Бернарда Мейбека, а также других преданных последователей, таких как Вальтер Гропиус, Отто Вагнер, Бруно Таут и Луис Салливан. Когда Виласека написал имена великих архитекторов прошлого на карнизе дома, который построил на Пласа Д’Уркинаона (1874–1877), он не включил туда никого из «возрожденцев» XIX века, зато включил Семпера, вместе с Иктином (строителем Парфенона), Микеланджело, Реном и Мансаром.

Свои взгляды. на возможные отношения между современностью и традицией Доменек-и-Монтанер сформулировал в манифесте «В поисках национальной архитектуры», опубликованном в 1878 году (ему было тридцать): «Любой разговор об архитектуре, — писал он, — неизбежно сводится к одной-единственной идее — идее современной национальной архитектуры. Можем ли мы сегодня иметь настоящую национальную архитектуру? Будем ли мы ее иметь в ближайшем будущем?» Он коротко рассматривал великие стили прошлого: «грандиозные космогонические идеи», выраженные в индуистских ступах и монументах деспотам на берегах Евфрата, теократический ордер в Египте, «республиканский» дух Акрополя, авторитаризм Рима и «фанатический, рыцарственно-чувственный гений» ислама. «Только общества без твердых четких идей, связывающих прошлое и настоящее, без веры в будущее — только такие общества не могут запечатлеть свою историю в памятниках» (он имел в виду Испанию 1878 года, но это могло бы относиться и к постмодернистской Америке столетие спустя). Сегодня мы накопили огромный запас художественных форм и образцов по всему миру, мы извлекли их из бесконечного прошлого. Но где тот миф, вокруг которого все это кристаллизуется? Доменек ищет его в прометеевском моменте новых технологий:

Эти огромные здания, которые индустриальный гений, одержимый своими грезами, воздвигает на один день, чтобы на следующее утро смести их с лица земли. По воле слабого человеческого существа, по мановению его руки электричество и химия могут сравнять с землей глыбы мрамора. Железо плавится в печи. Гнется, претерпевает прокатный стан, чтобы передать нам свою силу. Народы открывают свои сокровища художнику, чтобы он перенес идеальное в реальность. Все возвещает о пришествии новой эры в архитектуре.

Архитектура не может адекватно реагировать на изменившийся мир, просто имитируя классические или готические формы на манер Виолле-ле-Дюка. Если она будет так поступать, то превратится в «труп или, вернее, в отталкивающую мумию». Несколько менее педантичная немецкая эклектика — по большому счету, тоже не выход, поскольку предоставляет небогатый и довольно стереотипный выбор: «Кладбище должно быть египетским по стилю, музей — греческим, дворец конгрессов — римским, монастырь — византийским или в стиле романеск, церковь — готической, университет — ренессансным, театр — отчасти романским, отчасти барочным… Этому быстро учатся, но мы не думаем, что стоит поддерживать такой порядок. Старые формы не удовлетворяют нашим теперешним потребностям и не соответствуют нашим строительным средствам». Например, академики сталкиваются с трудностями, используя железо (прозрачный намек на Элиаса Рожента и его университет, где преподавал Доменек).

Испания (а Доменек говорит об Испании в целом, а не только о Каталонии) имеет два источника: исламская архитектура на юге, романеск и готика на севере. Так что истинно народная архитектура должна черпать силы именно оттуда, ссылаться на эти стили, их цитировать. Но она ни к чему не придет, если будет просто их копировать. Надо помнить, что структурные формы в конце XIX столетия часто вырождались в ослабленную декоративность. «Давайте подчинять декоративные формы структурным принципам, как это делали классики», — взывал Доменек. Он приглашал взять из восточной архитектуры волшебство горизонтальных линий и гладких отполированных поверхностей, контрастирующих с объемными формами декора. Давайте возьмем «принцип отвердения» у египетской архитектуры, «секреты формального распределения» — у римской архитектуры времен Августа, «идеализацию материала» у готики, «систему связной, множественной орнаментации» — у арабской архитектуры. А затем:

Когда эти принципы будут нами усвоены, давайте применять новые формы и пробовать новые решения, к которым вынуждают нас новые потребности, обогащать эти формы, придавать им экспрессивную силу, обращаясь к жемчужинам орнаментации, к памятникам всех периодов и к самой Природе… Возможно, скажут, что это не более чем еще один вид эклектизма. Если искать рациональное зерно во всех новых веяниях (которые, если они по-настоящему хороши, не могут противоречить друг другу) значит впадать в эклектику; если, подобно растению, брать питание из воды, воздуха и земли — это эклектика; если верить, что каждое поколение оставило нам что-то достойное усвоения, изучения и приложения, значит опять-таки впадать в этот грех — что ж, тогда будем считать, что мы виновны в грехе эклектизма.

Манифест Доменека определял не только его собственные работы (в то время он построил еще очень мало), но и взгляды всего поколения: раннего Гауди не в меньшей степени, чем Виласеки или Пуиг-и-Кадафалка, тех, чья творческая зрелость пришлась на период 1888–1908 годов. Эклектизм, как его задумал Доменек, — путь к «националистической» архитектуре. Но в то же время он устраняет предполагаемое напряжение между национальным и интернациональным, обращаясь к структурам более высокого порядка, утверждая местные, традиционные культурные ценности. Это как нельзя лучше соответствовало настроениям позднего каталонского Возрождения, а также способствовало формированию промышленного имиджа современной Каталонии, подчеркивало доступность готского и романского наследия и важность использования обширной ремесленной базы. Хотя Доменек в 1879 году и построил офис для издательства своего отца (издательство «Монтанер-и-Симон», Каррер д’Араго, 255, сейчас фонд Тапиес), по-настоящему он проявил себя как архитектор лишь в конце 1888 года. Это произошло на Всемирной выставке 1888 года, которая проводилась в общественном парке, разбитом неподалеку от столь ненавистной народу Сьютаделла, напоминавшей о Бурбонах. Этот парк — Сьютаделла — имеет особую важность для города в переходном периоде.

Лишив трона Изабеллу II, генерал Прим, каталонец по происхождению, пожелал дать Барселоне что-то конкретное раньше, чем «славная революция» 1868 года начнет выглядеть не такой славной. Дать не деньги — пространство. Эйшампле создал огромную частную территорию. Это было место, пригодное

Бурбонские стены разрушили, но Сьютаделла осталась. Казалось, снести выйдет дороже, чем было построить, а монархия не хотела потерять лицо, признав, что эта постройка — лишняя. Размеры ее были огромны — она занимала около 270 акров, три четверти площади всего Старого города. Некоторые ее части тоже обладали гигантскими размерами: казармы, например, вмещавшие восемь тысяч человек. В октябре 1868 года, как только началась революция, революционеры начали разрушать Сьютаделла без всякого на то разрешения из Мадрида. Но эти в значительной степени символические действия, сопровождавшиеся размахиванием флагами и произнесением речей перед любопытной толпой, скоро захлебнулись, потому что не хватало денег платить рабочим. Прим убрал из Сьютаделла остатки гарнизона и отдал городу 150 акров земли, чтобы превратить их в общественный парк, остальные же 120 акров отвел под частную застройку с тем, чтобы доходы от домов пошли на строительство парка. Это был хитрый политический ход: Прим прекрасно знал, как сильно народ ненавидит Сьюта-делла, как тесно она связана с воспоминаниями о тюрьмах, казнях, репрессиях. Его будут считать освободителем, очистившим историю Барселоны от пятен позора. И в свое время это действительно сработало. Еще он пообещал, что прежние владельцы собственности в квартале Рибера, лишившиеся ее по приказу Филиппа V при строительстве Сьютаделла, теперь получат компенсацию — популистский ход, настолько осложнивший строительство парка из-за многочисленных юридических тяжб и исков, что потребовались годы, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

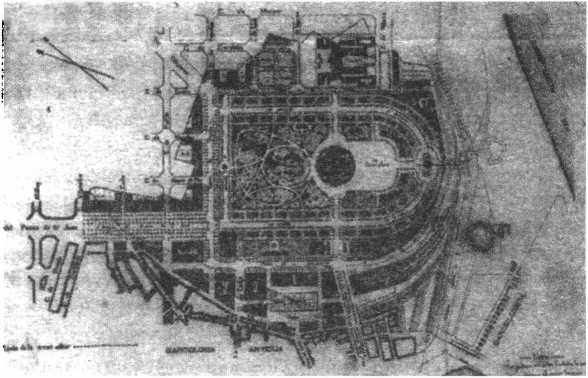

Ажунтамент устроил конкурс на лучший проект нового парка. В финал вышли двое: архитектор по имени Маккиачини и Хосеп Фонтсере-и-Местрес (1829–1897). Фонт-сере победил и начал набирать команду одаренных молодых архитекторов. Одним из них был двадцатиоднолетний Антони Гауди, только что закончивший архитектурную школу, другим Доменек-и-Монтанер, тоже едва за двадцать. Кое-что решено было не разрушать. Например, арсенал, спроектированный Проспером Вербумом. Пер Фальке (18571916) переделал его в королевский дворец, а сейчас в нем находится Музей современного искусства. А также решили не трогать часовню, построенную в стиле неоклассицизма, и площадку