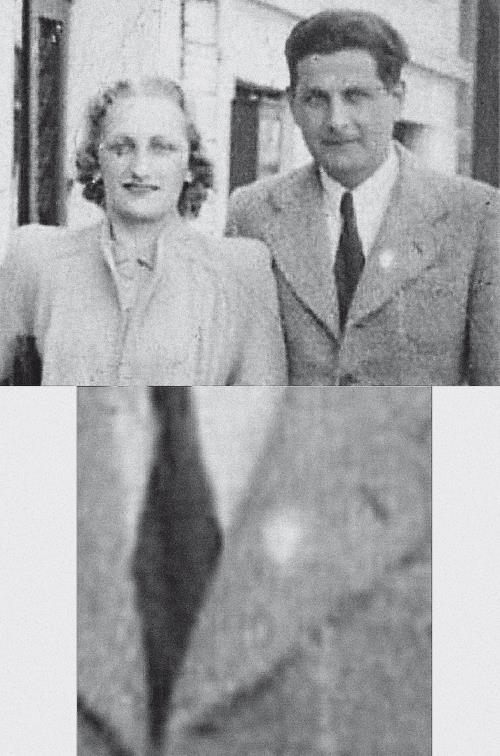

Когда мы пригляделись к изображению на экране, теперь размером десять на четырнадцать сантиметров, и оно само, и история, которую оно нам рассказывало, разительно изменились – по крайней мере на первый взгляд. Мы вдруг увидели, что на левой стороне груди у Карла Хирша было нечто, что мы сначала не разглядели. Светлое пятно, не слишком большое, находилось точно в том месте, где евреям весной 1942 года следовало носить желтую звезду. Быть может, снимок не настолько не соответствовал обстоятельствам, как нам сначала показалось: быть может, он даже подтверждал самую мрачную версию развития событий, которую мы знали из множества свидетельств. Мы распечатали увеличенное изображение, вооружились увеличительными стеклами, подошли к окну, включили самые мощные светильники в нашем кабинете, чтобы внимательно рассмотреть полученную картинку. Мы поиграли с вариантами высокого разрешения в Photoshop, выискивая, точно заправские детективы, подлинную природу загадочного пятна.

2.2. «Пятно?»

Края пятна оставались размытыми. Но не могли ли их очертания быть лучами? Это

Мы начали заново приглядываться к фотографии и к тому, о чем она говорила вопреки беззаботным выражениям лиц Лотте и Карла и языку их тел, теперь тоже различимым яснее. Мы вспомнили некоторые из их рассказов о звезде, о том, как они иногда выходили на улицу без нее, испытывая судьбу в попытке купить продукты, минуя ограничения, или попросту наслаждаясь ощущением былой свободы и независимости. Звезды в Чернэуце не нашивали на одежду, а прикрепляли английскими булавками: молодежь вроде Карла и Лотте иногда носила их на

Мы послали увеличенную копию фотографии Лотте и Карлу. «На левой стороне груди у меня действительно есть маленькое пятно, – написал Карл в ответ по электронной почте, – но это не может быть

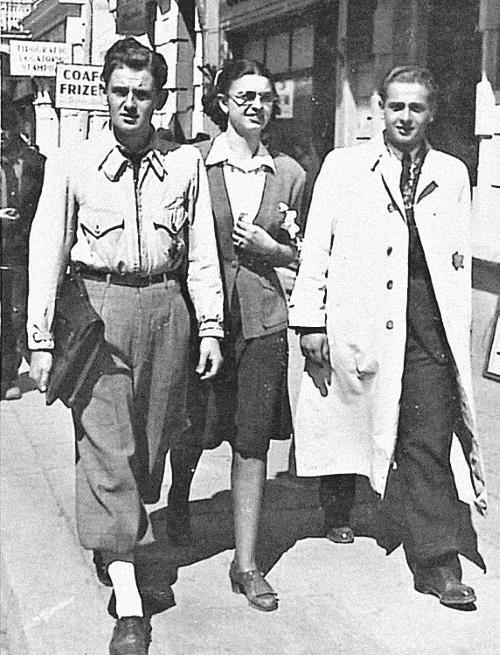

2.3. Вверху: Илана Шмуэли с матерью. Чернэуць, ок. 1943-Внизу: Сити Дермер, Бертольд Гайзингер и Хайни Штупп. Чернэуць, 1943.

Новые фотографии носили пометки «около 1943 года» и «май 1943»– Звезды на них были более крупными и лучше видны, чем пятнышко на груди Карла Хирша, но люди на этих снимках тоже разгуливали по городу – на вид это была та же бывшая Херренгассе, – фотографируясь и, очевидно, дожидаясь проявки снимков у уличного фотографа. Их прогулка выглядела такой же «нормальной», как у Лотте с Карлом, словно обусловленные временем и политическим режимом обстоятельства, в которых их запечатлела фотокамера, и «инаковость», которую они вынуждены были демонстрировать, не имели к ним самим отношения.

Вероятно, точно определить, что было у Карла на груди – если там вообще что-то было, – невозможно. Может быть, это просто

Что же тогда мы можем узнать о травматическом прошлом из фотографий? Ульрих Бэр замечает, что такие фотографии в контексте травмы создают своего рода «спектральное доказательство», демонстрируя «пронзительный зазор между тем, что мы можем видеть, и тем, что можем знать»3. Говоря конкретно о Второй мировой войне и Холокосте, он показывает, что эти события отмечают кризис свидетельства и «ставят под вопрос привычную опору на зрение как главное основание мышления»4.

Тем не менее, как показывает наша книга, в тот период фотография работала как одна из главных форм передачи памяти. Влиятельная мемориальная эстетика, разработанная за три последних десятилетия на основе архивных фотографий и предметов этого времени, побуждает нас шире смотреть на то, какое знание об этом прошлом и нашей с ним связи и внутреннее понимание этого они могут нам предложить. Если ценность фотографий ограничена, то, в очевидном смысле, они могут работать как сильные «точки памяти», дополняя рассказы историков и слова свидетелей и сигнализируя о чувственной, материальной и эмоциональной связи с прошлым. Таким образом они становятся инструментом и символом процесса передачи прошлого.

Точки памяти

Широко обсуждаемая категория

Следуя Барту, мы могли бы далее сказать, что, хотя одни останки просто сообщают информацию о прошлом (Барт называет это

Несмотря на свой субъективный и индивидуальный характер,

Во второй части книги «Camera lucida» Барт замечает, разрабатывая свое понимание

«Темная комната»

Вышедший в 2002 году роман Рейчел Сейфферт «Темная комната», посвященный немецкой памяти о Второй мировой войне, выстроен вокруг трех разных историй, связанных друг с другом не на сюжетном уровне, но через использование фотографий как точек памяти. Сейфферт показывает, как проблемы фотографического свидетельства развиваются между 1940-ми и 1990-ми, между опытом свидетелей и опытом их детей и внуков12. Семья в романе не интимное частное пространство, она вовлечена в сложную и подвижную систему социальных и политических обстоятельств, определяющих каждую частную связь и каждое взаимодействие.

Гельмут, главный герой первой новеллы (действие происходит в Германии во время войны), – пассивный наблюдатель разворачивающихся в ней событий. Освобожденный от службы в вермахте из-за физической немощи, в начале 1940-х он работает помощником фотографа и может видеть и фиксировать на пленке события в своем родном городе. В кульминационные моменты Гельмут наблюдает за происходящим через объектив камеры и фотографирует сцены (которые читатель видит его глазами), но не комментирует их: «Грузовики, вокруг них люди в форме; они кричат, толкаются… Объектив ловит валяющиеся в беспорядке вещи: одежду, кастрюли, коробки, мешки, раскиданные прямо на голой земле. Рядом с джипом какой-то офицер выкрикивает приказы»13. Гельмут взволнован, напуган, но в то же время, кажется, происходящее бодрит его, и он неистово фотографирует. «Видоискатель ловит глаза какого-то цыгана, тот кричит, тычет в его сторону пальцем. Взгляды обращаются к Гельмуту. Он видит испуганные сердитые лица в платках, шляпах, фуражках, обращенные к нему взгляды» (28 [49]). Но когда Гельмут возвращается в свою студию, чтобы проявить пленку, он оказывается жестоко разочарован. Мутные, нечеткие фотографии не могут передать то, что он видел несколько часов назад: средство передачи неадекватно событию, оно искажает его. «На фотографиях разноцветные юбки цыганок выглядят бурыми тряпками… Темная эсэсовская форма сливается с угольно-черными зданиями, и ее владельцев почти не видно… Он пробует увеличить изображение, но от большого растра сердитые складки на лице того офицера возле джипа сглаживаются, и становится непонятно, что он на самом деле кричит» (30 [52]). Число неудачных фотографий растет. В конце концов крайне разочарованный Гельмут выбрасывает и негативы, и отпечатанные фотографии в мусорную корзину. Все, что остается, – только огромное несоответствие переживания сцены, увиденной лично, и встречи с ней же на фотографиях: упоение мгновением сменяется опустошенностью, гневом, даже ненавистью к самому себе.

Неудачные фотографии Гельмута иллюстрируют запаздывание фотографического взгляда и временной разрыв между моментом съемки и моментом, когда изображение проявляется, делается видимым; на коротком (всего несколько часов) промежутке времени, в течение которого длится этот эпизод романа, этот разрыв оказывается не менее громадным, чем он видится «второму поколению», вроде нас с вами. Фотографии Гельмута уничтожены; самые важные из них в его акте свидетельства даже не были сделаны. Как показывает реакция Гельмута, фотографии были вызваны к жизни сильной эмоцией – в его случае страхом, беспокойством, чувством несоответствия. В первой новелле романа Рейчел Сейфферт демонстрирует пристрастную природу фотографического свидетельства, ущербность взгляда фотографа и ненадежность сохранившихся фотографий.

И все же во второй новелле «Темной комнаты», действие которой происходит в самом конце войны посреди арестов, бегства, передислокаций войск и в атмосфере всеобщего хаоса, за фотографиями остается достаточно доказательной силы, чтобы их стремились сжигать, рвать и закапывать в землю. Мать и дочь, героини этой новеллы, пытаясь защитить мужа и отца, нациста, от обвинений, а самих себя – от связи с ним, уничтожают фотографии и семейные альбомы, где могут храниться их общие снимки. Но авторитет фотографии как доказательства снова оказывается подорван, когда к концу новеллы выясняется, что таинственный персонаж по имени Томас использует удостоверение личности и фотографию, которые принадлежат не ему, а некоему еврею, погибшему, как узнает Томас, в лагере. Почему Томас притворяется этим убитым евреем, что пытается скрыть, выдавая себя за этого человека, как удостоверение личности связано с вытатуированным на руке Томаса синим номером – все это остается столь же двусмысленным, как остальные фотографии, которые вывешивались в воспитательных целях после освобождения концлагерей в Германии.