Рассказчиками в «Маусе» выступают отец и сын, «первое» и «второе поколение», а их беседы показывают, как семейная постпамять пробирается через трансформации и опосредования от памяти отца к постпамяти сына. Поколенческая структура «Аустерлица» и его специфический тип постпамяти более сложны: сам Зебальд, родившийся в 1944 году, принадлежит ко «второму поколению», но через его героя Аустерлица, родившегося в 1934-м и принадлежащего к «поколению-1,5», он размывает поколенческие границы и подчеркивает заинтересованность личностью пережившего Холокост ребенка. Сам Аустерлиц не помнит проведенного в Праге детства, память о нем изглажена и вытеснена новой идентичностью, которую он приобрел, переехав в Уэльс, где его вырастили приемные родители-валлийцы. Диалоги романа – это беседы между представителями одного поколения, рассказчиком и главным героем, которые (мы можем об этом только догадываться) во время войны оба были детьми – один немцем, жившим в Англии, а другой чешским евреем. Для них прошлое оказывается помещено в предметах, изображениях и документах, в осколках и отпечатках, едва различимых на железнодорожных вокзалах, улицах, в административных зданиях и частных домах европейских городов, где они встречаются и разговаривают. Лишенный семьи рассказчик слышит историю Аустерлица и

Хотя «Маус» крайне критически настроен по отношению к режимам репрезентации и всячески стремится подчеркнуть их искусственность, он в то же время крайне обеспокоен правдивостью и точностью графической передачи сыном опыта довоенных и военных лет, проведенных в Польше его отцом. Несмотря на огромное множество средств дистанцирования, Шпигельман добивается того, что Андреас Гюйссен назвал «мощным эффектом аутентификации»31. Эта аутентификация и даже малейшее беспокойство на этот счет совершенно отсутствуют в «Аустерлице». Замешательство, в котором пребывает герой Зебальда, переживаемые им тяжелые утраты, его бессильные метания и беспредметные поиски и прекрасная проза, передающая отсутствие и беспредметность и тем самым бесконечную меланхолию, – все это в соединении с размытыми, с трудом различимыми фотографическими изображениями устанавливает некий контакт с поколением, отмеченным историей, с которой у него потеряна даже отдаленная, а не только «живая связь», за которую так настойчиво и бескомпромиссно цепляется «Маус».

Если «Маус» начинается с семейной истории, «Аустерлиц» становится таковой только ближе к середине: семейная стихия, а тем самым и гендер укореняют, индивидуализируют и заново воплощают свободно парящие, лишенные внутренней связи и организации чувства утраты и ностальгии, которые, таким образом, могут обратиться на более конкретные и более аутентичные изображения и предметы. И все же мир, окружающий героя Зебальда, не становится более понятным, а связь с прошлым не оказывается прочнее, когда он находит путь к личной и семейной истории, к Праге, где он родился и провел всего несколько лет, прежде чем его «детским поездом» отправили в Англию, – и к няне, которая вырастила его и знала его родителей.

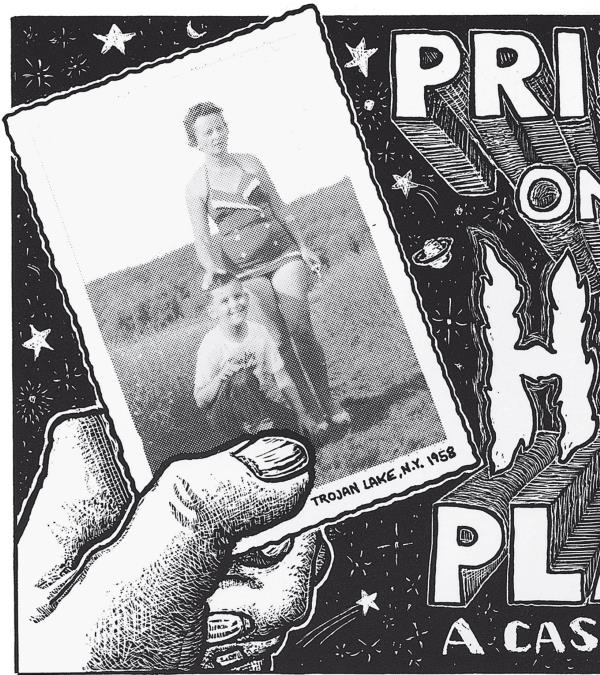

1.2. Арт Шпигельман, «Trojan Lake, N.Y., 1968». «Маус: Рассказ выжившего. Мой отец кровоточит историей» © 1986 Art Spiegelman.

Образы, которые находит Аустерлиц, на мой взгляд, представляют собой то, что Варбург называет «заранее установленными выразительными формами», то есть простые строительные блоки аффилиативной постпамяти. «Наши занятия историей, – говорит Аустерлиц, цитируя школьного учителя истории по имени Андре Хилари, – есть не что иное, как перебирание шаблонных картинок, хранящихся в запасниках нашей памяти наподобие старых гравюр, которые мы все время созерцаем, в то время как истинная правда находится где-то совсем в другом месте, в заповедной стороне, еще не открытой человеком»32. В этой фразе вкратце обозначены связанные с постпамятью опасности. Картинки, отпечатанные в нашем сознании, тропы и конструкции, которые мы переносим из настоящего в прошлое, в надежде найти их там, чтобы получить ответы на наши вопросы, могут оказаться экранирующими воспоминаниями – экранами, на которые мы проецируем наши сегодняшние, или же вневременные, нужды и желания и которые, таким образом, скрывают от нас другие изображения и другие, еще не продуманные или вовсе недоступные осмыслению заботы. Семейные аспекты постпамяти, которые делают ее столь сильной и проблематично открытой к аффилиации, содержат в себе много таких шаблонных картинок-ширм. Да и какая картинка может действовать сильнее, чем изображение утраченной матери и мечты о ее обретении?

В «Маусе» фотография матери и сына, послевоенное изображение, помещенное внутрь вставной новеллы «Узник планеты Ад. Личное дело» закрепляет и аутентифицирует проделанную автором ранее работу (ил. 1.2). Единственная фотография во всем первом томе, она закрепляет материальное присутствие матери даже при том, что формально свидетельствует о ее утрате и самоубийстве. Узнавание матери и материнский взгляд могут значить все что угодно, но только не утешение: когда художник изображает себя в лагерной униформе, он сигнализирует о полном перенесении себя в историю родителей и встраивании в себя их лагерной травмы под влиянием травмы, вызванной самоубийством матери. При этом у читателя не остается сомнения, что перед ним фото Ани и Арта Шпигельман. Сделанный в 1958 году снимок показывает не войну, а ее последствия. Помещенный на странице под углом, он выходит за пределы рисунка, выполняя роль связки между комиксом как средством передачи и читателем, затягивая последнего на страницу и уравновешивая многочисленные дистанцирующие приемы комикса (руки, держащие страницу и фотографию; экспрессионистский стиль рисунка, выбивающий читателя из комиксовой стилистики остальной части книги; и человеческие фигуры, вызывающе смотрящиеся на фоне истории о животных, к которой мы привыкли за время чтения, – вот только некоторые из них). Образ матери и вся вставная новелла закрепляют семейный характер передачи постпамяти в «Маусе» и придают рассказываемой истории индивидуальные черты. В то же время самоубийство Ани в конце 1960-х может выглядеть и как отчетливая примета более широко понятой эпохи после Холокоста – времени, когда другие выжившие, вроде Пауля Целана и, через несколько лет, Жана Амери, также покончили с собой.

Два «материнских» изображения в «Аустерлице» работают совершенно иначе: вместо того чтобы удостоверять подлинность, они размывают и релятивизируют правду и указания на нее. Аустерлиц следует за депортированной в Терезин матерью, но быстро отчаивается найти там ее следы. Он приезжает в город, гуляет по улицам, осматривает в поисках ее следов музеи и в конце концов останавливает свой выбор на нацистском пропагандистском фильме «Фюрер дарит евреям целый город» – последнем возможном источнике, в котором можно найти изображение матери. Его мысли вращаются вокруг необычных событий, сопровождавших инспекцию Красного Креста, когда заключенных Терезина заставили изображать обычную благополучную жизнь, чтобы в пропагандистских целях снять это на пленку. «В моих фантазиях мне виделось, будто я случайно встречаюсь с ней на улице, она в летнем платье и легком габардиновом пальто, вот она идет, одна, в толпе фланирующих обитателей гетто, и направляется прямо ко мне, приближается с каждым шагом, – и вот последний шаг, и я буквально чувствую, как она сходит с экрана и погружается в меня»34. Иллюзия настолько сильна, что, несмотря ни на что, Аустерлицу удается обнаружить в фильме женщину, которая, как он думает (или надеется), могла бы быть его матерью.

Фильм, который герой Зебальда находит в берлинском архиве, – 14-минутная версия нацистской документальной ленты, и, посмотрев ее снова, он заключает, что его матери там нет. Но Аустерлиц не сдается: у него есть замедленная копия этого фильма продолжительностью час, и он снова и снова пересматривает ее, обнаруживая на пленке все новые и новые детали, в то же время поражаясь искажениям звука и изображения. На заднем плане одного из кадров этого замедленного фрагмента пропагандистского фильма о постановочном спектакле, изображающем нормальность, Аустерлиц в конце концов находит женщину, чья наружность напоминает ему сохранившийся в его воображении облик матери (ил. 1.3). Среди публики на концерте

немного в глубине, ближе к верхнему полю, появляется лицо более молодой женщины, почти растворившееся в обнимающей ее черной тени… Именно такой представлял я себе по смутным воспоминаниям и некоторым деталям, известным мне теперь, актрису по имени Агата, и такой она выглядит тут, и я всматриваюсь снова и снова в это чужое и вместе с тем такое родное лицо, сказал Аустерлиц35.

1.3 Кадр из пропагандистского фильма «Фюрер дарит евреям целый город».

Не поддаваясь иллюзии узнавания, Аустерлиц обращается к рассказчику: «…направляется прямо ко мне, приближается с каждым шагом, – и вот последний шаг, и я буквально чувствую, как она сходит с экрана», – лицо женщины частично закрыто цифрами тайм-кода, отмеривающими четыре сотых секунды, в течение которых оно находится в поле зрения камеры. На переднем плане в кадре – лицо седовласого мужчины, занимающее большую часть пространства кадра и вытесняющее из него сидящую позади женщину.

В романе это изображение может в лучшем случае быть мерилом

Но что в действительности получает рассказчик вместе с этими фотографиями? Даже для «второго» (или «полуторного») поколения членов семьи изображения – не более чем пространства для проекции, приближения и аффилиации; они сохраняют только лишь

Сделанное Аустерлицем описание фильма усиливает сомнительность акта созерцания, который осуществляет постпамять. Аустерлиц фокусируется на одной красноречивой детали: «На шее у этой женщины три тонкие нитки бус, еле различимых на фоне глухого темного платья, а в волосах – белый цветок»38. На мой взгляд, колье соединяет это изображение – намеренно или нет – с другой важной фотографией, с изображением матери в книге Ролана Барта «Camera lucida». Быть может, это единственное в своем роде изображение, иллюстрирующее утрату матери, тоску по ней и аффилиативный взгляд сына, который пытается соединить края непреодолимой пропасти.

У Барта колье появляется при обсуждении фотографии Джеймса Ван дер Зее. Оно служит не столько наилучшей иллюстрацией бартовского понятия

Олин использует этот пример, чтобы поставить под вопрос само существование знаменитой фотографии матери Барта в Зимнем саду из «Camera lucida», показывая, как некоторые детали в его описании могли быть заимствованы из другого текста, а именно из принадлежащего Вальтеру Беньямину описания фотографии Кафки в шестилетнем возрасте «в обстановке, напоминающей зимний сад»42. Фотографией же матери могла быть та, что воспроизведена в «Camera lucida» под названием «Родовой корень» («La Souche»)43. Эти замещения и интертекстуальность, которые Олин обрисовывает в таких поразительных подробностях, позволяют ей дать новое, продуктивное, но одновременно и рискованное определение указательности фотографии: «Важно то, что нечто находилось перед камерой; что именно это было, значения не имеет… Важно то, что вытеснено», – провокационно утверждает она44. Олин завершает главу о Барте предположением, что связь между фотографией и ее зрителем может описываться как «перформативный указатель» или «указатель идентичности», оформленный скорее реальностью

Я полагаю, что изображение матери в «Аустерлице» можно включить в интертекстуальную цепочку, нащупанную Олин, особенно в силу того, что, как ни удивительно, Аустерлиц также ошибается насчет бус на фото, в которых только две нити, а не три, как он говорит. Ставить под сомнение отсылку в контексте не просто смерти, как в случае с матерью Барта, но изгнания, как в «Аустерлице», может быть еще более провокационной идеей, но ведь именно так и работают фотографии в этом романе. Как показывает «Аустерлиц», указатель постпамяти (в противоположность памяти) есть перформативный указатель, обусловленный в большей степени эмоцией, нуждой и желанием, когда время и расстояние истощают связи с подлинностью и «правдой». Семейные и женские тропы восстанавливают и заново воплощают исчезающую связь, а гендер тем самым становится важным языком памяти перед лицом разделенности и забвения.

Процесс порождения аффилиативной постпамяти нуждается именно в таких хорошо знакомых и семейных тропах, чтобы на них опереться. Однако с точки зрения критиков-феминистов, особенно важно понять и обнаружить функции гендера как «шаблонной картинки» при акте передачи. Фотография лица матери представляет собой «шаблонную картинку», на которую мы смотрим, в то время как, по словам Аустерлица, «истинная правда находится где-то совсем в другом месте, в заповедной стороне, еще не открытой человеком». По прошествии времени, разделяющего два поколения, это совсем другое место может так и остаться неоткрытым. Поэтому изображение матери в «Аустерлице» заставляет нас внимательно рассмотреть распадающуюся связь между настоящим и прошлым, которая определяет указательность как не более чем перформативную. Отмеченные гендерной спецификой образы членов семьи, которые мы достаем из запасников наших выразительных форм, могут быть такими же ускользающими и так же нуждающимися в удостоверении подлинности, как сама память.

И все же, хорошо это или плохо, можно сказать, что для постпоколения экраны гендера и семьи, а также опосредующие их изображения работают так же, как защитный покров самой травмы: они служат экранами, принимающими на себя шок, фильтрующими и рассеивающими воздействие травмы, снижающими ущерб. Создавая специфический защитный покров для постпоколения, они парадоксальным образом только усиливают живую связь между прошлым и настоящим, между свидетелями катастрофы и пережившими ее – и следующим поколением.

Семейные романы