Шкловский также прошел через самоостраннение и присматривался к нему как к революционному искусству бытия. Однако, вскоре покончив с ним, Шкловский берется за мемуары. Пусть и выстроенные по схеме допросов, они не являются историей обращения. Как показывают протоколы допросов приговоренных эсеров, такое еще было возможно в 1922 году, когда нарратив перевоспитания и перерождения еще не стал общепринятым. В отличие от жертв сталинских процессов 1930-х годов, Шкловский в качестве обвиняемого по делу эсеров и в своих предполагаемых преступлениях не сознался, и через «перерождение» не прошел. Вместо чуда самоперековки мемуары Шкловского раскрывают драму человека, оказавшегося под перекрестным огнем истории. Его искусство основано скорее на сопоставлении несовместимого, чем на синтезе на их основе новой системы ценностей.

Исследования остраннения часто начинаются со сложной проблемы терминологии и перевода. В английском языке существуют варианты

Заключение

В 1959 году пятерых мужчин и одну женщину, молодых специалистов еврейского происхождения, что тайная полиция неустанно подчеркивала, обвинили в ограблении Румынского национального банка. Всего за несколько месяцев после случившегося их схватили, предали суду и признали виновными. Приговоры были исполнены стремительно: мужчин расстреляли, а женщину отправили в женскую тюрьму, но только после того, как все шестеро приняли участие в съемках постановочной картины, где реконструировалось содеянное ими. Фильм «Реконструкция» (Reconstituirea, 1960) представили как результат «сотрудничества» тайной полиции и Государственной документальной киностудии. Тайная полиция обеспечивала главными героями (преступниками и следователями), а также особыми возможностями: для одной из сцен центр города был временно эвакуирован и заселен более чем сотней тайных агентов. Киностудия же предоставляла оборудование и производственные находки в лице ведущих представителей индустрии. Фильм с первого же эпизода выступал важным высказыванием о месте кинематографа в новом социалистическом обществе. В самых первых кадрах демонстрируется подборка раскрытых книг по истории, в то время как уверенный голос рассказывает, что в этих хрониках сохранена частичка нашего прошлого, а какая-то его часть сгинула во мраке истории. Кадр с раскрытой книгой, постепенно погружающейся в темноту, иллюстрирует эту мысль. Нам радостно сообщают, что сегодня впервые история пишется хроникером – кинокамерой, «создающей идеальное живое свидетельство, которое никому не оспорить». Пока книга скрывается во тьме, изображение кинокамеры заполняет собой экран.

Авторитетно заявивший о конце эпохи письменности и единении тайной полиции с кинематографом, этот образец

Фото 21. Демонстрация нечитаемого досье тайной полиции. «Реконструкция», 1960. Увеличенный стоп-кадр

Как мы уже знаем, это самый распространенный способ ознакомления зрителя с досье тайной полиции, введенный Вертовым при показе первого показательного процесса в 1924 году и использованный в трех разных сценах в «Соловках». Публике демонстрируются обложки папок, которые затем раскрываются, чтобы явить содержимое досье. Чтобы подогреть интерес, страницы досье показываются даже чересчур крупно. Между тем при таких просмотре и съемке документов тщательно следили за тем, чтобы страницы переворачивались достаточно быстро и читать их было невозможно, или же чтобы картинка вообще получалась не в фокусе. То есть досье тайной полиции не просто сводило на нет громко провозглашенное в первой сцене «Реконструкции» превосходство кинематографического изображения над словами. Напротив, досье укрепляло и сохраняло свою мощь, представляясь сложной смесью из слов, изображений и прежде всего особых способов письма, копирования, сличения и чтения, а также способа показа, разработанного таким образом, чтобы притягивать взгляд зрителя, не давая ему ни малейшего шанса что-то прочитать. Досье тайной полиции черпало силу из демонстративной подачи себя «на затемнении», если пользоваться сценической ремаркой Сталина – в качестве образа, считываемого только самой же тайной полицией.

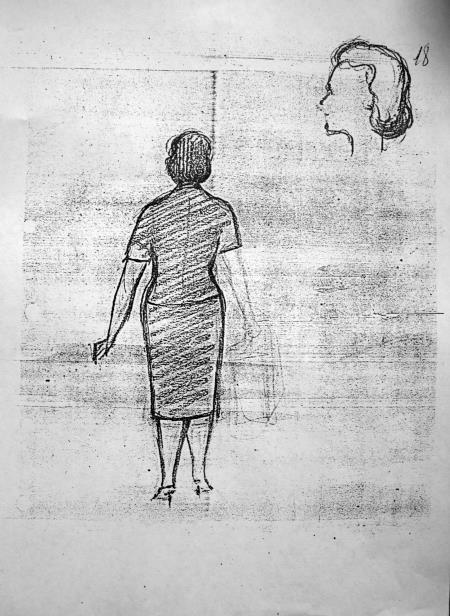

Фото 22.

Полицейские зарисовки Моники Севьяну. Архив S. R. I. Fond Penal. Dosar № 40038/22, 1959

Теперь мы наконец можем прочитать как эти досье, так и многие другие. Копии дела об ограблении банка возвышаются на столе, за которым я пишу[234]. Их чтение подкрепляет не слишком тонкие намеки, сделанные в фильме по поводу неоспоримой власти досье тайной полиции, которая фактически написала его сценарий. Отдельный том дела, посвященный этой картине, дает понять, что тайная полиция буквально сочинила первые и последние фразы сценария еще до того, как был выбран режиссер. Таким образом, досье раскрывает реальные обстоятельства заявленного «сотрудничества» между тайной полицией и киноиндустрией, демонстрируя чрезвычайно интересную конфигурацию отношений между культурой и полицейским надзором, рассматривавшихся в этой книге. Читая далее, мы также обнаруживаем мощное внешнее воздействие на изложение фактов досье, предсказуемо ведущее от загадочного подозреваемого к изобличенному преступнику. Первые страницы дела об ограблении национального банка предлагают яркий визуальный образ загадочной фигуры подозреваемого: на повторяющемся портрете женщины-подозреваемой, Моники Севьяну, она показана со спины, удаляющейся, готовой затеряться в пейзаже. Впрочем, хотя голос за кадром описывает ее как воплощение врага, не заслуживающее того, чтобы называться человеком, я вижу лишь напуганное лицо Моники Севьяну, которая слушает свой приговор. Как и любой текст, только еще настойчивее прочих, досье подталкивает нас к определенному прочтению. «Реконструкция» наглядно его отобразила для нас, так как читать самостоятельно нам не доверили.

Прочтение, предложенное, а зачастую буквально навязанное досье тайной полиции, требует полного погружения в предмет, иначе с ним лучше и не связываться вовсе. Современные прочтения досье, как в случае со скандалами вокруг таких значимых культурных деятелей, как Милан Кундера, Иштван Сабо и Константин Нойка, могут моментально испортить репутации, особенно репутации публичных фигур, известных своей борьбой с советским режимом[235]. Ведь фактически они опираются на те же приемы, которые полиция придумала для составления и правильного восприятия этих досье: назначить виновных, скомпрометировать индивидов и разрушить их социальные связи, представить творчество в качестве обличающей улики и быстро вынести суждение. При подобных прочтениях документам тайной полиции преимущественно верят на слово, воспринимая их как тексты, наделенные властью раскрыть нам всю правду о своих героях. Я подвергаю эту власть сомнению, демонстрируя некоторые способы, которыми они могут быть сконструированы.

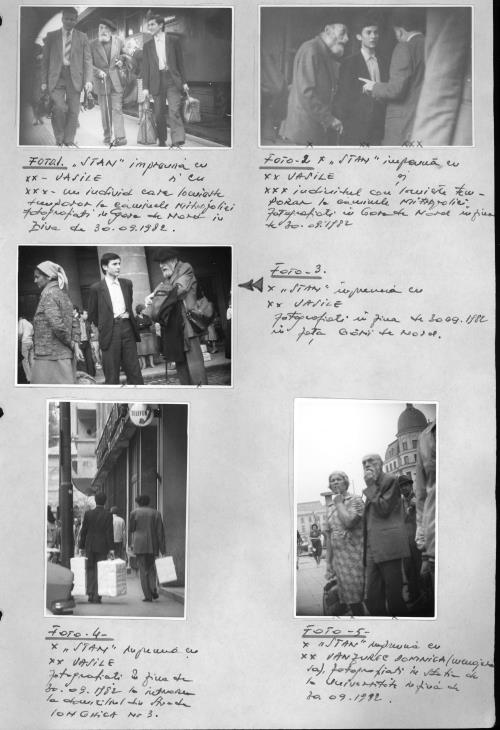

Фото 23. Кадры слежки, разложенные на странице из дела Николае Штайнхардта. «Объект», Штайнхардт, обозначен кодовым именем Штан и помечен крестом. Dosar de urmarire informativa

Более № 49342, I 207. 30.09.1982. Fond Informativ (ACNSAS). Vol. VI. P. 29 того, я полагаю, что словесный портрет субъекта, обрисованный в досье, сообщает о нем намного меньше, чем о самой полиции. Вот почему я предпочла переключить прожектор с подозреваемого на относящиеся к нему слова и изображения, которые полиция вменяла ему в вину, которыми компрометировала, представляла его в необычном свете, дразнила или запутывала. И когда свет перешел на эти тексты, я постаралась подобрать способы их корректного прочтения. Ведь первый вопрос, который всерьез задается в этой книге и на который я стремлюсь найти ответ, – как вообще эти тексты следует читать.

Я вспоминаю первый день, который провела с досье. Думая, с чего бы начать, я перебирала тома дела Николае Штайнхардта, разложенные на столе в архиве. Тогда я достала рассмотреть поближе бумажные листочки необычного формата, которые не были подшиты в папки: фотографии с удостоверений личности вперемешку со снимками, на которых подозреваемый торгуется за помидоры, – случайными кадрами, которые были сняты с необычных ракурсов спрятанными в продырявленных карманах секретных агентов фотоаппаратами. Буквы все еще читались на причудливых конвертах и треугольных открытках со всего советского лагеря, соседствующих с карточками из ослепительного Запада, добавлявшими в характерную серость досье каплю средиземноморского солнца. Целые книжки были приобщены к делу в качестве состава преступления

Дело Штайнхардта определенно сюрреалистическим коллажем не является. Так зачем проводить такое сравнение – зачем вмешивать сюда литературу, собирать на архивном столе коллаж? Наверное, я вдохновилась самим Штайнхардтом, первым впечатлением которого от комнаты для допросов, как мы помним, было:

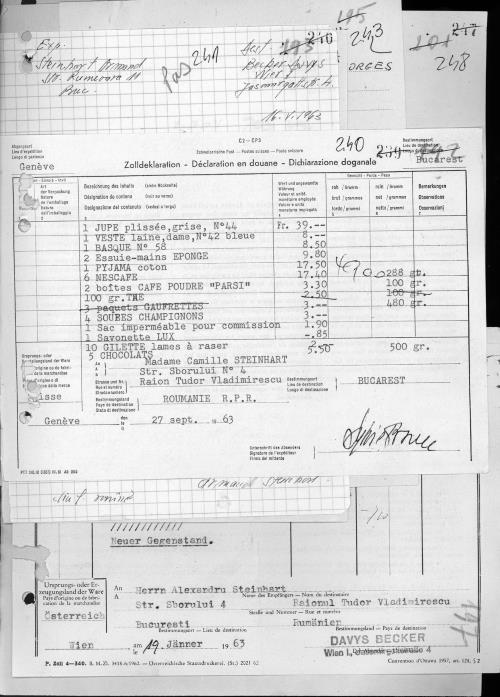

И все же в делах с тайной полицией и книжки могут пригодиться, как утверждал Штайнхардт, едва осознав опасность отождествления сюрреализма и комнаты для допросов. Остраннение знакомых вещей и точек зрения в сюрреалистическом искусстве – это наилучшая подготовка к жесткому остраннению следователем моральных ценностей допрашиваемого. Начитанный и вследствие этого хорошо подготовленный Штайнхардт даже может пытаться противостоять остраннению допрашивающего. Вдохновляясь Штайнхардтом, я добавлю, что книжки могут пригодиться и тогда, когда речь идет о записях тайной полиции. Сравнение с сюрреалистическим коллажем контрастирует со сличением, лежащим в основе досье – через тождество (как в подборке, невероятное многообразие и противоречивые составляющие которой игнорируют прежде существовавшие категории) и через различия. В случае полицейского досье эта маниакальная всеохватность строится на отказе признать какие-либо границы в процессе преследования субъекта. В результате что угодно, от рентгеновских снимков до листков с подробными списками предметов нижнего белья, лекарств, туалетных принадлежностей и книг, полученных в посылке из-за границы, может быть приобщено к делу. Сюрреалистический коллаж из схожих элементов также может разрушить границы прежних представлений о субъекте, не торопясь, однако, поместить их остатки и фрагменты в профиль преступника. Помимо обоюдных озарений, случающихся при разборе признаний из досье в контексте нарративов от первого лица в целом, остраннения комнаты для допросов по отношению к остраннению художественному, а также литературного портрета по отношению к словесному портрету в досье, подобная триангуляция посредством литературы дарит критическую дистанцию и необходимую передышку в процессе чтения таких «страшных дел»[237]. Это очень важно – ведь в досье жизни людей прописывались таким образом, чтобы попытаться удержать любое их прочтение в узких и морально сниженных рамках. Можем ли мы вообще читать эти дела и понимать их язык, никак не содействуя тайной полиции в придумывании их героев? Вопрос перекликается с фундаментальным, заданным Деррида: «Можно ли притвориться, что говоришь на том или ином языке», будь то греческий или любой другой? [Деррида 2000:113]. Можно ли притвориться, что читаешь досье? Каждый раз, доставая дело с полки, мы берем на себя риск, заключенный в простом акте чтения – риск вернуть к жизни это сочинение тайной полиции про конкретного человека, риск стать соавторами его истории, читая ее на их условиях. Не доставать эти досье, не читать их – решение не лучше: ведь с точки зрения полиции это идеальный исход, финал чтения, так тщательно ими подготовленного. В попытке справиться с этой дилеммой чтение той или иной литературы – будь то Мандельштам, Шкловский, Булгаков или Штайнхардт – в привязке ее к досье приводит к бесценным открытиям. Зачастую в тесном контакте с тайной полицией и ее литературными практиками эти писатели разрабатывали

Фото 24. Эффект коллажа создается наложением материалов досье разных лет. Сверху опись личных предметов, в том числе «хлопковая пижама», «мыло

Перекликаясь со сравнением Штайнхардта комнаты для допросов с сюрреализмом, Ханна Арендт дала знаменитое определение полицейских государств XX века как территорий, где границы того, что мыслилось «реальным» и «возможным», нарушены, и на их место заступил вымысел [Арендт 1996: 476]. Основной сложностью моего исследования было определить жанры и конкретные приемы создания этого «вымысла» в советском контексте. Интересовавшиеся этим вопросом ученые прежде уделяли внимание преимущественно официально производимым государством текстам – то есть пропаганде. Между тем реальность полицейского государства создавалась не только пропагандой: целая армия слов и изображений, занявшая тысячи километров архивных страниц, поддерживала и фиксировала деятельность тайной полиции. Я начала свои изыскания с базовой единицы полицейских архивов – личного дела. Внимательная читка даже одного дела за раз может показаться обреченным на провал начинанием, поскольку тексты измеряются километрами, но в действительности, благодаря тому что досье во все времена строились по стандартным схемам, понимание одного личного дела достаточно далеко продвигает нас в изучении архивов вообще. Каждое персональное досье описывает те способы, которыми тайная полиция отслеживала, расследовала, регистрировала, редактировала и архивировала жизнь. Вот почему я пыталась пользоваться каждым делом, как нитью Ариадны, ведущей вглубь архивов и за их пределы, сквозь все многообразие практик, которые характеризовали деятельность тайной полиции, включая слежку, допрос, перевоспитание, дезинформацию и обеспечение секретности. Если все эти тексты за авторством тайной полиции принадлежали одному могущественному и вездесущему жанру советской эпохи, то есть личному досье, то фильмы, рассмотренные в данном исследовании, охватывают множество жанров, в числе которых кинохроники, якобы «неигровые» документальные картины, лагерная экзотика и мелодрама. Вместе они выступают агентами кинонадзора, задуманного для отображения на экране меняющихся портретов советского антигероя и агента тайной полиции, а также ради формирования определенной реакции публики.

Несмотря на жесткую стандартизированность тактик тайной полиции разных лет, меня не перестает удивлять невероятная изменчивость и пластичность полицейской эстетики с течением времени. Сразу и не объяснишь, как одобренный в 1928 году тайной полицией фильм мог быть яростно атакован и запрещен уже в 1930 году. Поиск объяснения для такого проявления цензуры едва ли приведет к одному определенному ответу, но порой раскрывает новые перспективы на расклад сил, в процессе непрестанно формировавших полицейскую эстетику. Так, в случае с картиной 1928 года «Соловки» причину ее запрета можно отследить во внутренних чистках спецслужб: если к фильму имел отношение кто-то недавно попавший в опалу, этого могло быть достаточно, чтобы картину запретили. Помимо роли козла отпущения, судьба фильма также могла играть роль индикатора перемен в криминологической или даже психологической догматике государства, которое неоднократно объявляло вчерашние представления о советском преступнике ложными. Акт цензуры мог быть вызван и чем-либо вне тайной полиции, например публикой. Непосредственной причиной трагедии «Соловков», судя по всему, стало возмущение заводских рабочих, сокрушавшихся, что их собственные условия жизни хуже, чем у заключенных в фильме [Голдовская 2002: 152]. Так как самые крутые виражи в отношениях между эстетикой и полицией случились в основополагающие для тайной полиции десятилетия, мой анализ зачастую фокусируется преимущественно на этом раннем периоде, но в то же время я совершаю попытки описать глобальный переход от показной театральности секретности сталинизма и террора к унылому гиперреализму, воплощенному в слежке 1970-х годов.

Подобно тому как «полицейская эстетика» Мандельштама сформировала не только напомаженные усы пехотинца, но и восторг своего юного обожателя, а также совсем иную, абсолютно враждебную ей эстетику зрелого писателя, эстетика тайной полиции вышла за стены Лубянки и стала преследовать – порой при полном параде, а часто инкогнито – культуру своего времени. При ближайшем рассмотрении полицейская эстетика словно бросает тени там, где меньше всего ждешь: в «Мастере и Маргарите» Булгакова – романе, который одновременно блестяще приспосабливает и пародирует личное досье, в «Сентиментальном путешествии» Шкловского – собрании воспоминаний, напоминающем показания в суде, в политизированной версии понятия остраннения, лежащего в основе концепции современной литературной теории, в стремлении раннего советского кино ухватить жизнь «врасплох» и режиссировать интерпелля-ционные процессы в аудитории, а также в непрерывно меняющихся отношениях между властью и авторством, писателем и читателем, людьми, оказавшимися в объективе кинокамеры, и находящейся под бдительным наблюдением публикой.