Вместе с замиранием научного поиска в проблематике, связанной с продвижением либеральной демократии, в рамках которого кланы постсоветской Центральной Азии в основном характеризовались рудиментами, естественно проявившимися в отсутствие советского тоталитаризма, пропал интерес (или, вернее сказать, остановился в рамках уже отработанных клише) к изучению клановой организации. При этом остаются научно неопределенными причины, обусловившие ее жизнеспособность после развала СССР, неописанной эволюции содержательного наполнения или скрепов, обеспечивавших клановую консолидацию и, самое главное, социальные перспективы клановых структур.

Исследование этих проблем невозможно без выяснения факторов, препятствующих имплементации либерально-демократического мейнстрима в постсоветской Центральной Азии, в случае успеха которого кланы, как и все другие «экстрактивные» (по Аджемоглу – Робинсону) институты, должны были трансформироваться в инклюзивные (в безличностные – основным в их ряду является право и закон).

Однако именно невозможность декретом обеспечить правовой порядок стала главной причиной неадекватности западного либерально-демократического опыта стратегии политической модернизации постсоветской Азии (как, впрочем, и России). Уже в своей присяге первый президент Узбекистана И. А. Каримов (опытный управленец) заметил: «В правовом государстве оружием и щитом, зорким оком и веским словом является закон.

К нашему великому сожалению, у нас порой привыкли пренебрегать законом, нарушать его. Никто не имеет такого права, закон – это воля народа, и она священна. Только по пути законопослушания, уважения и незыблемого соблюдения законов мы сможем прийти в будущее. Чтобы достичь этого, президент должен быть гарантом и стражем закона»[142].

Имея в виду критику в адрес Казахстана относительно отсутствия в Казахстане уважения к закону, Н. А. Назарбаев на встрече с президентом Франции Ф. Оландом в 2014 г. сказал: «Да, у нас есть своя история, своя культура, своя идентичность. И мы не собираемся от этого отказываться. Уважая демократию, которая есть в мире, двигаясь в эту сторону, мы не хотим потерять собственную идентичность. У нас другие мысли, мы, можно сказать, другие сны видим, чем европейцы. И мы привержены своим традициям. Если это будем друг для друга учитывать – жизнь станет краше и лучше»[143].

Попытки либерализировать социально-политическое пространство предприняли с той или иной степенью последовательности все постсоветские политические режимы Центральной Азии (пожалуй, в наименьшей степени Туркменистан). Такая попытка привела к повсеместной криминализации всех сфер общественной жизни. Гражданская война в Таджикистане 1992–1997 гг. инициировала всплеск наркотрафика, ставшего важным источником дохода незаконных военизированных группировок[144]. Уже на излете советского периода ослабление государственной власти и контроля над ситуацией в союзных республиках привело к событиям, вошедшим в историю как «Ферганская резня 1989 г.»[145]. Волна преступности накрыла Кыргызстан. С 1993 г. только в Бишкеке в результате криминальных разборок были убиты пять авторитетов, в августе 1996 г. произошла серия взрывов на проходной отделов внутренних дел и прокуратур. Только за четыре года с 1996 г. Главным управлением по борьбе с оргпреступностью и бандитизмом (ГУБОПБ) МВД КР было раскрыто 1600 тяжких преступлений, ликвидировано 52 бандитские группы, осуждены 43 криминальных авторитета, в числе которых находились лидеры самых мощных бандформирований «Темирхан», «Лемонти», «Боха» и др.[146] Одна цитата из выступления генерального прокурора Казахстана о преступности 1990-х годов говорит красноречивее любой статистики: «Если вы помните, – говорил Шакип Асанов, выступая 9 декабря 2016 г. в сенате, – в 1992 году два киллера, прибывших из Литвы, за три тысячи долларов застрелили руководителя “Карметкомбината” Свечинского. В Балхаше убили ревизора Ламаку, в Алматы убили Мильграма. А в Кызылорде, в Алмате сбежавшие из тюрем брали людей в заложники. Кого-то убивали за наркотики, за оружие, грабили самолеты»[147].

Исходя из логики первого президента Узбекистан, единственным гарантом наведения порядка в постсоветских странах Центральной Азии стала персонифицированная центральная власть.

Критики доводов в пользу усиления центральной власти в сворачивании либерализации азиатских обществ не только ссылаются на «позитивный опыт» ее осуществления в восточноевропейских странах бывшего соцлагеря, но и утверждают, что правовой режим успешно функционирует и в условиях демократий Запада. Однако при этом ими не учитывается один неоспоримый факт – правовой порядок на Западе и уважение к закону формировались там, начиная с муниципальных революций XI–XII вв. и до середины XIX в., и являлись обязательным условием становления фундамента этой цивилизации – частной собственности.

О том, что право и закон не культурное достояние, а обязательное условие становления частной собственности, достаточно сказали представители австрийской экономической школы. Правовой режим, по их мнению, составляющий гарантию свободы и прав личности, не является культурным достоянием Запада, но есть результат абсолютизации института частной собственности. Австрийский экономист Людвиг фон Мизес по этому поводу писал: «Натуральная собственность не нуждается в признании других. Ее терпят фактически только до тех пор, пока нет силы, которая разрушит ее, и она не способна пережить момент, когда более сильный человек решит взять все себе. Созданная произвольной силой, она обречена всегда страшится более могущественной силы. Именно такое положение дел доктрина естественного права назвала войной против всех. Война прекращается, когда существующие отношения получают признание как нечто стоящее сохранения. Из насилия возникает право… Именно рационализму прежде всего мы обязаны нашими первыми знаниями о функциональной значимости правового порядка и государства… И потому не случайно, что именно в деле защиты собственности закон с наибольшей ясностью раскрывает свой характер миротворца»[148].

В силу исторических условий, а именно доминирования коллективных форм труда над индивидуальными, институт частной собственности в странах Центральной Азии в абсолютном виде не сложился. Семидесятилетний советский период еще в большей степени купировал процесс его генезиса. Не стали исключением в этой связи и постсоветские реформы. Приватизация в центральноазиатских республиках, осуществленная в угоду элитного меньшинства, практически полностью исключила полноценное формирование этого института (Россия в этом смысле не исключение).

Казахстанский правозащитник Е. Жовтис, выступая на ежегодной конференции обществ изучения Центральной Евразии (Central Eurasian Studies Society), организованной в октябре 2014 г. в Колумбийском университете в Нью-Йорке, сказал: «В современных обществах эволюция экономических и юридических основ частной собственности способствовала выработке представлений о личных правах и свободах. В постсоветских странах данный процесс не прижился»[149]. В 2018 г. Международное агентство Moody's Investors Service опубликовало доклад «Страны Центральной Азии: низкая интеграция в глобальную торговлю, устоявшиеся экономические модели», в котором отмечалось, что росту экономик этих стран препятствует «неконтролируемое вмешательство правительства в ключевые отрасли экономики», что купирует динамику частного сектора и приводит к стагнации в неэнергетических отраслях. Кроме того, действия частного сектора «ограничивают обременительная и непрозрачная системы регулирования бизнеса, почти полная незащищенность прав собственности, повсеместная коррупция и негибкое трудовое законодательство»[150].

Депривация частной собственности в республиках Центральной Азии не только не способствует генезису правового порядка, являющегося институциональной чертой либерализма, но и постоянно требует его замещения жесткой вертикалью власти. Особенно в условиях, когда прежние, выработанные в советский период аксиологические основания перестали работать.

Кстати заметить, по той же причине происходит «реинкарнация» обычного права, патриархальных институтов, активизация религиозного радикализм как механизмов, отчасти восполняющих недостаток публичных, «безличностных» организаций и практик, в том числе и прежде всего закона и права.

По мнению М. Ларуэля, представительные и судебные институты Центральной Азии не стали самостоятельными органами власти, «имитируя необходимый антураж легитимации квазисистемы разделения ветвей власти»[151].

О кланах постсоветской Центральной Азии как об одном из механизмов социальной организации, замещающих отсутствие правового порядка, пишет К. Коллинз, проводившая исследование, в том числе в Узбекистане: «Клановые “старейшины” и знатные люди управляют согласно местным традициям, нравам и нормам обычного права». Место и роль кланов как регулятора социальных отношений хорошо иллюстрируют данные, проведенные К. Коллинз, эмпирического исследования среди участников клановых сообществ.

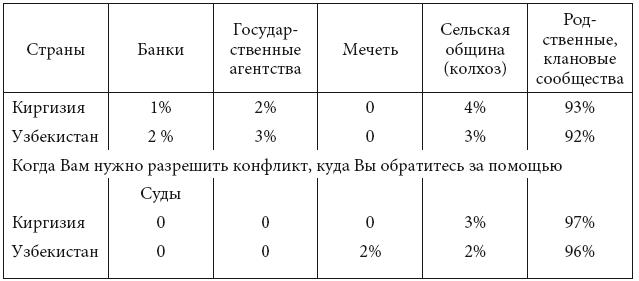

Если Вам нужен кредит или финансовая помощь, куда Вы обратитесь за помощью

В разрешении конфликтов 97 % участников клановых сообществ в Киргизии и 96 % в Узбекистане предпочитают в качестве единственного источника правового порядка поддержку со стороны собственного клана. В этой связи К. Коллинз сделала вывод о том, что в целом в переходный период от советской эпохи кланы Центральной Азии сыграли конструктивную роль в сохранении социальной стабильности.

С момента обретения независимости в центральноазиатских социумах нарастала дифференциация общества и элит вообще и клановых структур в частности. После «дикой приватизации» общенародной собственности в руках элитных групп оказались целые отрасли экономики[153].

В связи с этим роль амортизатора образовавшегося социального раскола в общественных интересах и интересах узких правящих групп были призваны сыграть клановые сообщества, представлявшие собой некий мостик, «переходную тропу» от богатой элиты к небогатому большинству, т. е. связующих структур, призванных восполнить «закрытость политических элит от остального населения, огромный отрыв от него в экономической, политической, информационной и ментальной сферах»[154].