Эта книга построена как ряд концепций, которые, на мой взгляд, лучше всего иллюстрируют некоторые важные аспекты набоковского смешения научных и эстетических идей. Вместо того чтобы анализировать роман за романом, я предпочел рассмотреть Набокова и его творчество, связанное с наукой, с шести разных позиций. В главе 1 рассматриваются собственно его научные работы, причем в его статьях и исследовательских заметках выявлены конкретные черты, которые проливают достаточно света на мировоззрение Набокова в целом. В этой главе также более подробно рассматривается сплав научного и художественного мировоззрения в «Даре» и «Отцовских бабочках». Глава 2 содержит предварительный обзор предполагаемых общих черт, роднящих Набокова с Гёте, самым выдающимся художником-естествоиспытателем Нового времени. Сходства и различия между Гёте и Набоковым обеспечивают нам свежий взгляд, помогающий понять оригинальность Набокова в свете его необычных междисциплинарных работ. Затем следуют три главы об отдельных научных дисциплинах, нашедших отражение в произведениях Набокова: биологии, психологии и физике. Набоков был знатоком-любителем, а впоследствии профессиональным биологом, питавшим особый интерес к теории эволюции, и в главе, посвященной биологии, я стараюсь показать, как именно в его произведениях преломились напряженные размышления о природе, в круг которой включены и сознание, и искусство. Познания Набокова в психологии шли прямиком из его широкой начитанности по этой дисциплине, а его отношение к разуму и сознанию лучше всего проясняется с помощью трудов У Джеймса. Признавая, что все познание и опыт возникает из взаимодействия индивидуального сознания с миром явлений, Набоков в своем психологическом подходе к человеческой субъективности концентрировался на умении разума придавать явлениям форму и порождать самообман. В то же время Набоков всю жизнь сражался к фрейдистским и другими психологическими подходами, которые пытаются объяснить душевную жизнь отчетливо вычленяемыми причинно-следственными механизмами. Физика, которая Набокову в школе давалась хуже всего, привлекла его позже, когда теория относительности и квантовая теория подняли вопросы о сути времени и роли причинности на глубинных уровнях «реальности». Мотивы из этих новых научных областей проступают во всем его творчестве, и в нескольких произведениях служат определяющими. В последней главе подробно рассматривается, как научные и эпистемологические интересы Набокова переплетаются и порождают особое качество его творчества за счет поэтики отсутствия и дискретности. В заключении я пытаюсь ответить на возможные вопросы о подозрительной близости набоковских воззрений к современной «антинауке» и завершаю книгу переосмыслением предшествующих исследований Набокова в свете этой новой работы.

Каждый роман Набокова воспринимается гораздо глубже, если знать его научные подводные течения. Возможно, они не везде так сильны, как в «Даре», но неизменно присутствуют в его произведениях, за вычетом, может быть, самых ранних. Глядя, как Набоков вплетает познания по биологии, психологии и физике в свое философское мировоззрение и творческий метод, мы сумеем увидеть в необычности его романов отражение его глубинного понимания сущности мира. Его произведения утверждают, что мир не совсем таков, как описывает современная количественная наука; что порождения ума чреваты ошибками; что жизнь по сути своей подчиняется – или может подчиняться – иным законам, нежели утилитарная борьба за выживание. Количественные науки предлагают лишь одну ограниченную точку зрения на «реальность»; она должна быть дополнена качественным восприятием и исследованием[40]. Разум все равно не сможет познать больше, чем позволяют его возможности, но, как оптимистично допускает Набоков, он будет «смотреть туда, куда нужно» [ССАП 5: 352].

Глава 1

Набоков как ученый

Художники, прежде всего изучайте науку!

Что сказать об ученом, который утверждает, будто побывал у основания радуги? Набоков такого себе не приписывал; иное дело – его любимый персонаж-ученый. Федор в романе «Дар» рассказывает: «Отец однажды, в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошел в основу радуги, – редчайший случай! – и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал еще шаг – и из рая вышел» [ССРП 4: 261]. Этим загадочным видением легко пренебречь, счесть за поэтическую интерполяцию сына, мираж наподобие тех, которые отец Федора, Константин Годунов-Чердынцев, видел и слышал в своих путешествиях по Азии. Однако Федор стремится описывать жизнь отца предельно верно и точно, и, хотя сознает, что этот идеал недостижим, маловероятно, чтобы он выдумал за отца такую фантазию[41]. Есть все основания полагать, что историю рассказал сам Годунов-Чердынцев-старший. В то же время отец Федора – «величайший энтомолог своего времени» [ВВД]. Создавая образ ученого, который, подобно Марко Поло, переживает невероятное, Набоков побуждает своих читателей и интеллектуальное сообщество в целом пересмотреть саму природу работы ученого и вероятность чуда даже в научной жизни. И хотя опубликованные научные труды Набокова, как любительские, так и профессиональные, в целом вписываются в стандарты научного дискурса, в них встречаются некоторые извивы стиля и образов, напоминающие читателю, что автор, возможно, искал в научной норме некие потайные лазейки. На сегодняшний день существует несколько работ, оценивающих Набокова-лепидоптеролога, в том числе и написанных его коллегами-энтомологами (такими как Ч. Ремингтон), его последователями (К. Джонсон и С. Коутс, Р. М. Пайл), его переводчиками и, можно даже сказать, наставниками (Д. Э. Циммер). В первопроходческой биографии, написанной Б. Бойдом, Набоков-ученый обрисован подробно и тщательно.

Таким образом, оправдывать и доказывать энтомологические достижения Набокова, равно как и описывать научное значение его основных работ, уже нет необходимости. Задача моей книги заключается не в том, чтобы дать подробную картину исследований, которыми занимался Набоков, но, скорее, опираясь на его тексты и их оценку другими, рассмотреть отличительные черты его научных занятий и научного дискурса. Как будет показано, именно эти черты приводят нас прямиком к границе между эстетическим и эмпирическим. Каким ученым был Набоков? Когда историки науки описывают или распределяют по категориям объекты своего исследования, то обращают особое внимание на методы работы ученого (индуктивные или дедуктивные) и на то, опирается она на эмпирику или теорию. Несомненно, любой ученый сочетает эти типы методов, с преобладанием той или иной тенденции. В этом смысле Набокова, пожалуй, труднее отнести к какой-либо категории, потому что, как подметил по меньшей мере один из писавших о нем ученых, в его трудах объединены важные составляющие обоих подходов. Согласно К. Джонсону и С. Коутсу, «он был лепидоптерологом скорее аналитического, чем синтетического склада», что говорит о научном методе, построенном на эмпирике, но «при этом размышлял о более широких аспектах таксономии, и его идеи… были значительно сложнее и тоньше, чем это порой признается» [Johnson, Coates 1999:48][42]. Он стремился к такому же равновесию в избранной им области систематики: здесь спор ведется между «объединителями», предпочитающими, чтобы система сводилась к меньшему числу как крупных биологических родов, так и отдельных видов, и «дробителями», склонными присваивать статус рода или вида, основываясь на более низком пороге различения. Набоков, как известно, мог выявить новый вид там, где раньше никто этого не делал, и тем самым «дробил» уже существующие; но он также соединял, или «сваливал» существующие таксоны в одну группу. Он скрупулезно и настойчиво применял правила, которые считал верными. Точно так же он не слишком стремился «производить» подвид в отдельный вид, если этого не позволяли исключительно строгие критерии.

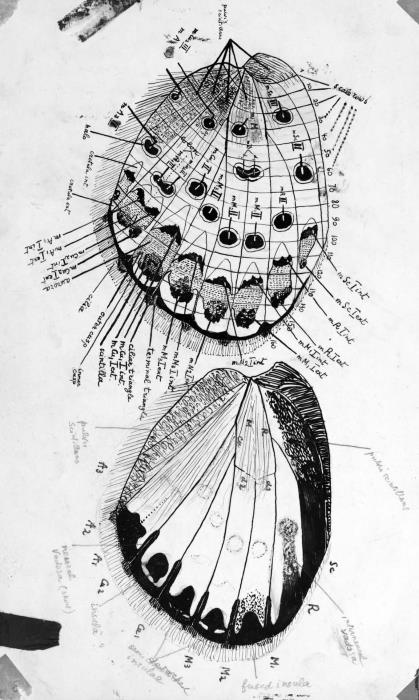

Кроме того, Набоков как ученый был очень работоспособен. За шесть лет работы в Музее сравнительной зоологии он препарировал под микроскопом гениталии не менее 1570 бабочек: в среднем 261 в год, или по одной в день, если исключить летние месяцы, когда он уезжал из Кембриджа[43]. Многие из этих препаратов, – можно сказать, большую часть – он зарисовал и описал чрезвычайно точно и подробно. Добавим к этому и то, что Набоков проанализировал узор на крыльях более 3500 бабочек, также с пространными описаниями, рисунками и даже подсчетом чешуек у отдельных экземпляров. Плюс к тому он вел обширную научную переписку, ему требовалось немалое время на написание статей и чтение научной литературы об интересовавших его видах и родах бабочек. Кажется невероятным, что Набоков умудрялся одновременно заниматься исследованиями, писать мемуары и роман на английском, преподавать русский язык и литературу, разъезжать с лекциями и публиковать, помимо собственных рассказов, переводы из русской поэзии и исследование о Н. В. Гоголе. Сам этот перечень наводит на мысль о работе на износ, и впечатление усугубляется, когда просматриваешь объемистые папки, лопающиеся от сотен тщательных, любовно прорисованных и раскрашенных изображений крыльев и гениталий бабочек; это рисунки, сделанные и для личных исследовательских нужд, и для иллюстраций к статьям. Каждая мельчайшая ресничка на крыле бабочки отображена с той же тщательностью, что и самый яркий узор крыла (рис. 1).

Что характерно, Набоков очень критически отзывался о неряшливой работе ряда своих предшественников в описании и классификации некоторых чешуекрылых. Как ученый он состоялся в том смысле, что гораздо внимательнее и тщательнее предшественников

После нескольких десятилетий забвения внимание к научной репутации Набокова повысилось благодаря тому, что в 1980-е годы вспыхнул интерес к областям, в которых он работал. К. Джонсон, Ж. Балинт и Д. Беньямини независимо друг от друга начали исследования биологических родов, которые Набоков изучал в 1940-е годы, и в ходе работы открыли для себя статьи Набокова (опубликованные в таком заметном издании, как

Рис. 1. На этом рисунке отчетливо виден высочайший уровень детализации, характерный для всех набоковских зарисовок крыльев бабочек. В подавляющем большинстве случаев Набоков делал увеличенные рисунки, показывая детали гораздо меньшего масштаба и отображая даже отдельные чешуйки на крыльях с помощью точечного раскрашивания.

(Источник: Архив английской и американской литературы Г. В. и А. А. Бергов, Нью-Йоркская публичная библиотека: фонды Астор, Ленокс и Тилден.)

Набоков пристально интересовался самой концепцией биологических видов. В то время шли споры об определении вида, и у Набокова были свои непоколебимые воззрения на этот вопрос. Он отрицал первенство «биологического» определения, которое в тот период отстаивали Э. Майр и особенно Ф. Г. Добжанский: в основе этого определения лежала реальная или предполагаемая способность особей скрещиваться. Набоков считал его слишком ограниченным и не учитывающим морфологии, которая лично для него было подлинным показателем принадлежности организма[45]. Подобно другим лепидоптерологам, Набоков пришел к выводу, что в целом именно морфология мужского (и в меньшей степени женского) полового аппарата дает самые важные подсказки, помогающие определить близость родственных видов бабочек или мотыльков. Его критерии для выделения четкого таксона включают как конкретные пропорции мужских органов, так и некоторые детали строения крыльев[46]. В результате основная работа Набокова заключалась в том, что он препарировал, изучал под микроскопом и подсчитывал эти формы (более полутора тысяч препаратов для четырех больших научных работ), сравнивая вариации в морфологии и пропорциях у разных структурных частей. Некоторые подвиды он открыл и назвал первым, например

Еще одним важным компонентом для определения видовых различий Набокову служило заднее крыло бабочки; оно породило новый взгляд на материал: узоры на крыльях состоят из сотен тысяч отдельных чешуек, выложенных правильными рядами, которые можно зафиксировать и описать. В результате Набоков смог построить описание различий между чертами узоров крыла (например, пятна – точки – полоски) на уровне координат, с точностью, какой раньше и представить было невозможно. Таким образом, применив эти два простых принципа на недосягаемом ранее уровне точности, Набоков в своей области исследования (подсемейство

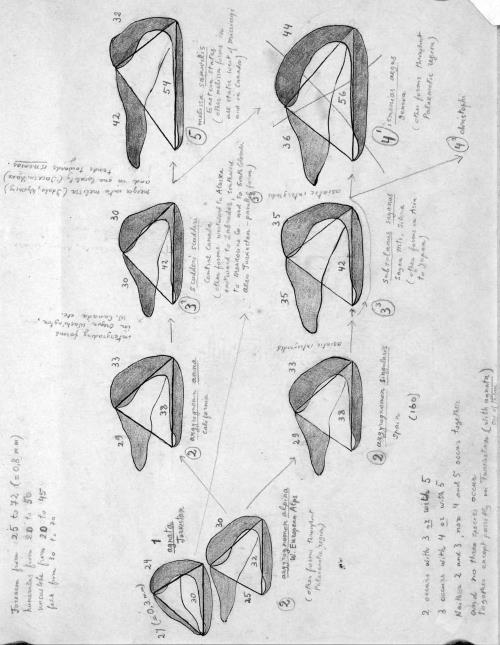

Рис. 2. «Магические треугольники»: рисунок, на котором показаны вариации треугольников, обнаруженные у видов рода

Набоковское повышенное внимание к форме или к тому, что он называл «морфологическим моментом», очень показательно. В отличие от «биологического» критерия внутривидового скрещивания, знание морфологии требует исследований под микроскопом, внимания к мельчайшим деталям и сравнения различных фактов. (Даже в наши дни анализ ДНК не вытеснил морфологию как критерий определения отдельных видов[48].) Иными словами, оно включает больше эмпирических сведений, чем требуется для рассуждений на тему, могут ли две особи в теории или на практике произвести на свет фертильное потомство. Кроме того, этот метод, разумеется, более практичен, потому что животных проще препарировать, чем пронаблюдать в процессе спаривания. А в тех случаях, когда спаривающиеся особи невозможно обнаружить, потому что, например, спаривание происходит только в чаще леса, морфологический подход препятствует произвольности и спекуляциям, он опирается на конкретные данные. (Набоков, как и другие биологи, допускал вопрос о скрещивании, но только

Еще одним результатом пристального внимания к морфологии стал сам материал, увиденный под микроскопом и описанный Набоковым. Он говорит о колоссальной изменчивости форм, даже в пределах одного вида. Набоков описывает колебания в размерах органов и элементах окраски крыльев, как если бы вариации внутри вида или подвида и интерградации представляли основной объект научного интереса. Суть последней крупной работы Набокова по лепидоптерологии, «Неарктические представители рода

Традиционное описание видов, основанное на их обособленности, напротив, ведет к обманчиво статичной картине природы. Узнав, что Н. Я. Кузнецов отрицает реальное существование видов, Набоков написал:

…если [виды] в самом деле существуют, то существуют таксономически как отвлеченные концепции, мумифицированные идеи, в отрыве и не подвергаясь влиянию непрерывной эволюции восприятия сведений, и какая-нибудь историческая стадия этой эволюции могла когда-то наделить их эфемерным смыслом. Принять их как логическую реальность в классификации было бы все равно, что рассматривать путешествие лишь как череду привалов [NB: 302][49].

Иными словами, биологический вид активен во времени, подвижен; Набоков стремился воспринимать виды как единое целое, в полном контексте их воображаемого эволюционного развития и взаимосвязей. И хотя его обязанностью и страстью были описание и классификация видов, он также имел в виду и передавал яркое ощущение текучести и изменчивости природы, ее живую эфемерность. Таким образом, научные труды Набокова никогда не закостеневали в виде перечня измерений, но скорее всегда стремились в полном масштабе показать движение природы. В своих статьях он подчеркивает активность, плодотворность природы; эволюция форм (узоров на крыльях, репродуктивных систем), сжатая во времени, словно увиденная глазами рассказчиков в романе «Прозрачные вещи»[50], становится чувственно воспринимаемым движением самой жизни.