Там, в Байройте, моя постановка тоже не походила на другие. Второй акт, например, начинался с того, что море волнами накатывает на публику. На сцене было не менее шестидесяти тонн воды, которые колыхались вверх и вниз при помощи установленной за сценой гидравлики. Как бы странно это ни показалось, такой эффект ранее никогда не использовали. Затем вся вода должна была за несколько минут уйти, но, как и при сливе в ванне, издавала бы громкие хлюпающие звуки. Техники нашли простое решение, чтобы этого звука не было слышно, а зрители просто не могли понять, как это так, что моря вдруг не стало. Во время репетиций я почти никогда не сидел за пультом в зрительном зале, а всегда был на сцене, пользуясь уникальной режиссерской привилегией. Например, я расхаживал между участниками большого хора на сцене, чтобы правильно рассчитать хронометраж. В Байройте половина хористок и хористов были так хороши, что могли петь большие оперные партии, и то чувство, которое испытываешь, окруженный всеми этими голосами и увлекаемый ими, я просто не могу описать. Мне невероятно повезло. Я работал тогда с лучшими мастерами в мире.

Я ставил оперы Верди, Беллини, Вагнера, Моцарта, Бетховена. Работая с музыкой в ограниченном временнóм пространстве, дыша ею, превращая в музыку окружающий мир, я и сам постепенно приходил в уравновешенное состояние, возвращался к самому себе. Но опера требует особого восприятия. Оперный мир – искусственный, драмы в нем – искусственные, интриги и скандалы тоже. Здесь все по-настоящему безопасно: музыка написана, у здания крепкая крыша; грозы, возможной при съемках в джунглях, точно не будет. Оркестр знает партитуру наизусть, певцы тоже. Только вот без таинственного предчувствия грозящей гибели или захватывающей интриги все здание делается безжизненным. Постановка кажется мертвой. Я подозреваю, что постоянная готовность к скандалу рождается у певцов из глубокого страха, который охватывает их, когда, едва оказавшись на сцене, они должны с точностью до десятой доли секунды взять нужную ноту. Дублей тут никаких нет, а публика, со сцены лишь смутно различимая в полумраке, как последний пережиток гладиаторских арен древности, жаждет крови. В миланской «Ла Скале» я был свидетелем того, как лучшего баритона в мире безжалостно перекрикивали посреди арии, потому что у него возникли небольшие проблемы с голосом: «Придурок, кретин!

И я взял себе за правило иногда вносить в репетиции искру жизни, когда замечал, что все идет слишком гладко, но без огонька, без страстных перешептываний и скандалов. В Вашингтоне в 1996 году я ставил «Иль Гуарани», где главную партию пел Пласидо Доминго. Это он решил пригласить именно меня ставить мало кому известную оперу бразильского композитора конца XIX века. Репетиции проходили гладко, все брали нужные ноты, но музыка получалась ненастоящей. И, выбрав день, когда у Пласидо Доминго был выходной, я решил запустить ложный слух. Я тогда небрежно спросил у кого-то из администраторов, уведомлены ли уже певцы о том, что Доминго не будет выступать в день премьеры, поскольку принял приглашение петь в тот вечер в нью-йоркской «Метрополитен-опере». Всего через несколько минут весь театр охватило возбуждение, певцы перешептывались, и музыка в один миг зазвучала живее. Премьера, да и последующие спектакли, без таких вот искусственных драм идет наперекосяк. Но этот глубоко укоренившийся страх следует изгонять при помощи таких манипуляций.

Однажды во время генеральной репетиции вагнеровского «Тангейзера» в Палермо раздался сигнал тревоги из-за будто бы заложенной в театре бомбы, и все здание немедленно пришлось освободить. На сей раз подстроил тревогу не я. Та постановка была в значительной степени «бесплотной», потому что в «Тангейзере» почти нет действия, только противоборство душ. Декораций в этой постановке тоже почти не было. Все было соткано из света и воздуха, который в точно рассчитанных объемах гоняли вентиляторы. Костюмы, сшитые великим художником и моим другом Францем Блумауэром, были из самого легкого материала, особого парашютного шелка, и при малейшем ветерке, обдувавшем исполнителей, их белые души будто бы трепетали и становились видны. В драматические моменты, когда в душах героев свирепствуют бури, вентиляторы, спрятанные в тридцати местах на сцене и в зале, начинали дуть на полную мощность, и вокруг певцов бурливо взвивались полотнища красного тюля. До сих пор помню, как после эвакуации театра все певцы, включая Венеру, вокруг которой развевалась большая красная пелена, бродили по совершенно безлюдным улицам Палермо. Полицейский гусеничный робот-сапер медленно карабкался в здание театра по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, и все это в совокупности казалось грандиозным сюрреалистическим действом. Тогда я заметил компании, столпившиеся возле баров, и вдруг понял, что в этот день Италия играет на чемпионате мира и все хотят посмотреть матч. Думаю, что ложную тревогу по этой самой причине поднял кто-то из хористов. Наша премьера состоялась через два дня и прошла с большим успехом.

32. Чтение мыслей

Вопрос о передаче мыслей на расстоянии занимает меня давно и не только в связи с историей близняшек, которые говорили хором, – и совсем не случайно то, что сейчас я работаю над документальным фильмом о «чтении» мозговой деятельности[52]. При помощи электромагнитных волн, излучаемых мозгом, в наши дни уже научились передавать роботу волю человека. Я видел, как парализованная женщина исключительно своими волевыми импульсами направляет механическую руку, которая берет стакан с водой и подносит его прямо к ее губам. Благодаря магнитно-резонансной томографии деятельность мозга стала понятна до такой степени, что по ней можно достоверно судить, на английском или испанском языке написан текст, который человек в эту минуту читает про себя, а если вы только представите в воображении, например, двух слонов, пересекающих саванну слева направо, хороший компьютер на основе анализа мозговых волн уже может создать хотя и размытое, но вполне понятное изображение этих животных. Опираясь на графическое представление сложной мозговой деятельности, можно с высокой точностью определить, лжет испытуемый или нет, причем гораздо надежнее, чем на детекторе лжи, который регистрирует только пульс, кровяное давление и частоту дыхания. По правде говоря, измерения детекторов лжи, чреватые ошибками, не должны приниматься в судах в качестве доказательства, и наоборот, нынешние очень быстро развивающиеся возможности исследования мозга уже требуют параллельной разработки юридических определений и принципов защиты автономии и неприкосновенности наших мыслей в будущем. Уже написаны тексты для Хартии о праве личности на неприкосновенность мыслей, подобно тому, как существует и Хартия о запрете биологического и химического оружия. Чили – первая страна в мире, которая уже добавила эти положения в свою Конституцию. Наверное, это как-то связано с нарушениями прав человека при военной диктатуре Пиночета. Мне разрешили через Zoom записывать выступления и совещания сенаторов и парламентариев по этому вопросу.

Однажды я посетил место захоронения ядерных отходов в Нью-Мехико, где в огромных соляных шахтах хранятся сосуды с радиоактивными веществами. Местное население категорически против проекта, хотя туннели очень глубоки и за прошедшие 250 миллионов лет геологически почти не изменились. Но возникает вопрос: как нам предостеречь далекие будущие поколения от проникновения в туннели? Через какие-нибудь несколько тысяч лет никто уже не будет говорить на наших языках или понимать их. Не исключено, что почти все они вообще исчезнут. Ведь и сейчас каждые десять-четырнадцать дней навсегда исчезает один из примерно 6500 существующих языков, причем никаких письменных документов обычно не остается, и такая динамика вымирания представляется еще более пугающей, чем исчезновение млекопитающих – китов, снежных барсов – или других позвоночных, например лягушек. Вопрос в том, какие предупредительные обозначения радиоактивных ядов будут в общем и целом понятны также и людям будущего. В Нью-Мексико провели даже конкурс идей на этот счет, однако все предложенные графические или анимированные предупреждения по умолчанию основывались на том, что люди из будущего, пусть и с иной культурной историей, смогут их «прочесть». Однако еще в 1969 году в фильме «Летающие врачи Восточной Африки» (эпизод о мерах профилактики заболеваемости в Уганде) я показал, в какое замешательство привели жителей отдаленной африканской деревни плакаты, сделанные для их обучения. У них не было ни газет, ни книг, ни телевидения. Тогда я специально расспрашивал жителей, что, по их мнению, изображено на плакате с гигантским глазом, и ответы сильно разнились – одни говорили, что это восходящее солнце, другие – что перед ними здоровая рыбина, хотя на самом деле картинка должна была показать, как защитить глаза от пыли и грязи. В конце концов я повесил четыре обучающих изображения рядом, намеренно перевернув одно из них вверх ногами, и попросил нескольких человек определить, какое изображение перевернуто, – это удалось лишь трети опрошенных. Кажется, они видели эти плакаты примерно так же, как мы воспринимаем абстрактную живопись. И мне стало ясно, что глупы не жители деревни, а приехавшие издалека медработники, которые не могут представить себе, что образы нашей цивилизации совершенно непонятны местным жителям. Или вот почему молодые воины масаи, сильные крепкие мужчины, не могут подняться по небольшой лестнице из четырех ступеней в передвижной лазарет, где разместили небольшую лабораторию и рентгеновский аппарат? Они ощупывали ногами ступени и со страхом продвигались вверх так, будто им пришлось шагать по сырым птичьим яйцам. Возможно, они ступали именно так, руководствуясь своими представлениями о табу и преградах, которых не понимали медики, да и я тоже.

Мысль о том, как формировать образы для далекого будущего, никогда не оставляла меня. Может случиться и так, что в будущем не останется письменности, да и вообще никакого представления об исторических связях. Я говорю об интервале примерно в сорок тысяч лет – таком, какой разделяет пещеру Шове и наше время. Исчезнут книги, интернет, изменятся созвездия, ковш Большой Медведицы будет казаться заметно более растянутым. Для предупреждения об опасности ядерной свалки в Нью-Мехико кто-то придумал генетически изменить местные кактусы, чтобы они стали кобальтово-синими и сами превратились в предостережение, но ведь за десятки тысяч лет эти кактусы могут распространиться по всей Северной и Центральной Америке.

Чтение знаков, считывание игры футбольной команды-соперника, чтение мира в самых разных аспектах занимали меня всегда. Эта тема звучит уже в истории о Каспаре Хаузере (фильм «Каждый за себя, а Бог против всех», 1974), где главный герой только подростком попадает в общество, как если бы он свалился с луны и не подозревал ни о деревьях, ни о домах или облаках и не имел понятия о языке и о том, что существуют другие люди помимо него самого. В фильме «Земля молчания и тьмы» (1971) я старался передать, как слепоглухие люди воспринимают мир, и позднее со мной связался невролог и писатель Оливер Сакс. Он был настолько впечатлен фильмом, что приобрел собственную 16-миллиметровую копию, чтобы показывать кино студентам. Еще раньше я прочитал его книгу «Пробуждения», где он описывает пациентов, сорок лет находившихся без сознания – после перенесенного гриппа, испанки, – а потом внезапно, благодаря новому лекарству, проснувшихся в реальности, где уже произошла следующая мировая война, где огромное множество пассажиров летает самолетами, где есть телевидение и атомная бомба. Я расспрашивал Сакса о природе сна, о гипнозе. Он видел мой фильм «Стеклянное сердце» (1976), где показано мое видение гипноза. С ним, как ни с кем другим, я мог во всех тонкостях обсуждать расшифровку и понимание знаков линейного письма Б.

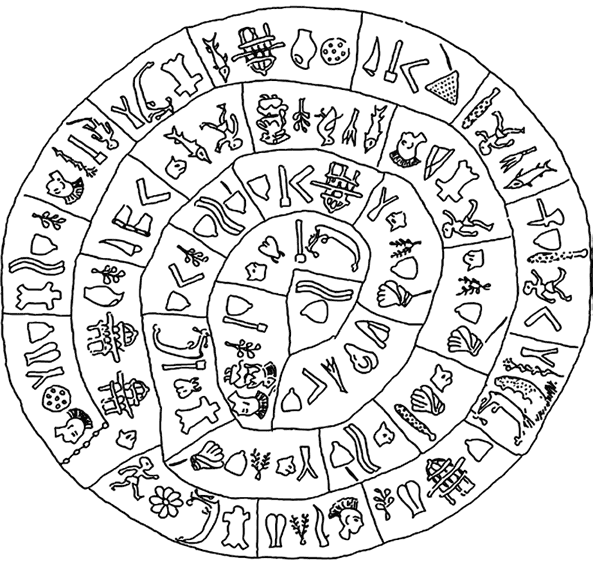

Линейное письмо Б – письменность бронзового века, известная по табличкам из обожженной глины с острова Крит и некоторых материковых поселений – Пилоса и Микен. Вот пример этого письма, взятый из опубликованной в 1956 году книги Майкла Вентриса и Джона Чедвика «Документы на греко-микенском языке»[53]:

На мой взгляд, расшифровка линейного письма Б – одно из величайших культурных и интеллектуальных достижений человечества. Поначалу было неясно, к какому языку относятся знаки, но среди них встречались повторяющиеся сочетания с различными окончаниями, в которых были распознаны падежи, указывающие на принадлежность языка к индоевропейской группе. На этрусском, например, алфавит которого очень близок к латинскому, мы умеем читать, произносить звуки вслух, но самого языка при этом не знаем. Скорее всего, это язык не индоевропейский, и мы никогда его не поймем, если только к нам в руки не попадет что-нибудь наподобие Розеттского камня. В линейном письме Б более семидесяти различных символов, и поэтому ясно, что оно должно быть слоговым. Есть в этом языке и некоторые идеограммы: например, чтобы обозначить кувшин или колесную повозку, соответственно рисуют одно или другое. Обозначения цифр в десятичной системе были распознаны довольно быстро. Оставалось ответить на два вопроса: какие звуки соответствуют слогам и на каком языке написаны таблички? Майкл Вентрис, архитектор, участвовавший в расшифровке секретных сообщений немецких люфтваффе во время Второй мировой, использовал логические сетки, которые постепенно заполняли все больше пробелов, а Джон Чедвик, изучавший ранние древнегреческие тексты и диалекты, позднее пришел к убедительному логическому заключению, что это должна быть какая-то архаическая форма древнегреческого языка, имевшая хождение за семь-восемь веков до Гомера.

К сожалению, сами надписи оказались далеки от текстов Гомера или Софокла и передавали не поэзию, а бухгалтерию: кто кому сколько должен мер зерна или оливкового масла и в уплату за что, кто что пожертвовал на религиозный праздник, кто сколько должен заплатить за те или иные полевые работы. Не все было понято и переведено полностью, но ведь предшествующее хронологически линейное письмо А до сих пор сопротивляется всем попыткам расшифровки – предположительно как раз потому, что это другой, неизвестный, пока не поддающийся классификации язык. Мой дедушка Рудольф, Майкл Вентрис, Джон Чедвик, Оливер Сакс и где-то с краю я сам в роли очарованного зрителя – вместе мы могли бы составить прекрасную команду расшифровщиков в каком-нибудь невообразимом мире мечты и волшебства. А величайшая из всех подобных загадок – Фестский диск: это глиняный диск, тоже с Крита, покрытый знаками оригинального спиралевидного письма, которое ни в каких находках более не встречается, кроме нескольких крошечных фрагментов. Для меня он символизирует ограниченность наших возможностей в чтении мира – мира в целом таинственного. Были шарлатаны, утверждавшие, что расшифровали текст диска, но прочитать его в действительности не смогут и самые мощные суперкомпьютеры будущего. И когда приходит некто и заявляет, что расшифровал текст Фестского диска, мы точно знаем, что перед нами мошенник или безумец.

33. Медленное чтение, долгий сон

В моих увлечениях нет ничего эзотерического. Все они связаны с фундаментальными проблемами того, кто мы такие, – ведь и когда мы говорим о близнецах, мы исходим из того, что как личности все мы уникальны. Чтение знаков в линейном письме Б, как и вообще «чтение мира», даже если представляется нам чем-то исключительным, на самом деле свойственно всем людям. Однако каковы же мои будни? Кто мои друзья? Что такое вообще моя жизнь? Всякое самоописание дается мне с трудом, потому что у меня проблема с зеркалами. Когда я бреюсь, я, конечно, гляжу на себя в зеркало, потому что стараюсь не порезаться, но вижу только свою щеку, а не человека. До сих пор не могу точно сказать, какого цвета у меня глаза. Раздумывать о себе, да и в целом кружить вокруг собственного пупка мне крайне неприятно. Но некоторые обыденные вещи я про себя знаю и могу их назвать. С близняшками Фридой и Гретой меня роднит внимательность к собственному расположению в пространстве по отношению к другим. Я особенно остро ощущаю его, когда выступаю перед большим количеством зрителей. Участвуя в круглых столах и публичных дискуссиях, я могу ясно мыслить и рассуждать только в том случае, если собеседник сидит справа от меня. Когда он оказывается слева, я всегда чувствую, что мне приходится принимать неестественную позу. То же самое происходит и в кинотеатре. Если я смотрю фильм вместе с кем-то, то пусть он лучше сядет справа от меня, иначе совместный просмотр превратится для меня в пытку. Лучше всего я воспринимаю экран, когда смотрю на него немного левее центральной оси, то есть слегка повернувшись вправо. Хотя вообще-то я очень редко хожу в кинотеатр: смотрю не более трех-четырех фильмов в год.

Живу я в Лос-Анджелесе. Когда нам с женой Леной пришлось решать, где обосноваться в Штатах, ответ пришел сразу – в городе с самым большим символическим капиталом. Несмотря на то что Лос-Анджелес в основном ассоциируется с гламуром и поверхностным блеском Голливуда, это также и родина интернета, и все значительные художники работают теперь не в Нью-Йорке, а именно здесь, равно как и писатели, музыканты, математики. Большое число мексиканцев своей невероятной энергией окрылили здешнюю музыку и литературу. Здесь проектируют электромобили, а в южной части города строят ракеты многоразового использования. Центр управления полетами ряда космических компаний находится к северу от Лос-Анджелеса, в Пасадене. Но и многие банальные и заурядные явления тоже имеют истоки в этом городе – студии аэробики, роликовые коньки, безумные секты. Список можно продолжить.

У Лос-Анджелеса есть и темные стороны. Однажды во время съемок интервью для BBC в меня выстрелили, и я был легко ранен. Но эта история также помогла мне понять, что легенды здесь носятся в воздухе. Буквально через несколько дней мне пришлось вытаскивать из перевернувшейся машины Хоакина Феникса, угодившего в аварию на дороге прямо передо мной. Кажется, Хоакин тогда был лишен водительских прав, и ему, наверное, не следовало садиться за руль. Зажатый головой вниз сработавшими подушками безопасности, он никак не желал отдать мне зажигалку, от которой пытался прикурить, не замечая, что вокруг отовсюду капает бензин. Я никогда не рассказывал об этом происшествии публично и подтвердил свое участие в нем только после того, как Хоакин сам рассказал об этом прессе.

Читаю я медленно, потому что часто отвлекаюсь от текста: перед моим внутренним взором сами собой возникают образы и ситуации, связанные с прочитанным, – но я отвлекаюсь лишь для того, чтобы потом снова сосредоточиться на чтении. У меня может уйти две недели на то, чтобы освоить первый абзац, – так было, например, при чтении «Ходить» Томаса Бернхарда. Первые строки этой книги настолько колоссальны, что я не перестаю им удивляться. По-настоящему я могу читать только лежа. Отчасти из-за того, вероятно, что в детстве, обитая в одном помещении с братьями и мамой, я никогда не имел удобного места для чтения за столом и читал лежа на полу с подушкой под головой, ощущая вокруг неограниченное свободное пространство. А вот работаю я быстро и качественно, без бесконечных дублей на съемках. Поэтому съемочный день у меня почти всегда заканчивается раньше намеченного, часа в три-четыре, хотя можно было бы работать и до шести. Не помню, чтобы хоть когда-нибудь в жизни работал сверхурочно. Ведь я кто угодно, только не трудоголик. Ночные съемки для меня жуть, потому что я не полуночник. Сценарий начинаю писать, когда уже полностью представляю себе весь фильм, и редко сижу над ним дольше недели. Тишина мне для этого не нужна: могу писать в набитом автобусе или под крики малышни на детской площадке. Но мне всегда важно было развивать киносценарий как особый литературный жанр. Вот, например, первые фразы моего сценария для фильма «Кобра Верде» (1987), который начинается в жаркой и засушливой местности Бразилии – сертане: «Свет ослепляющий, убийственный; небо без птиц; собаки лежат, измученные жарой. Обезумевшие от ярости металлические насекомые вонзают жала в раскаленные камни». Для киноиндустрии это довольно необычно.

Когда есть возможность, я встаю поздно. Снов не вижу. И это совершенно противоречит учению о том, что все люди видят сны по столько-то часов или минут каждую ночь, – я живое доказательство того, что это не так. Причем меня можно разбудить в любой момент, и окажется, что никаких снов я не видел. В среднем я вижу сон не чаще одного раза в год, и это вечно какая-нибудь ерунда: например, мне снится, что я съел сэндвич. Зато погружаюсь в грезы средь бела дня, особенно когда хожу пешком. И тогда я проживаю целые романы, но в конце концов оказывается, что я следовал в верном направлении. А вот проснувшись утром, каждый раз заново разочаровываюсь, что опять не видел снов, и совсем не исключаю, что это разочарование и заставляет меня снимать фильмы. В детстве у меня было несколько ярких эпизодов лунатизма. Вот я в большой армейской палатке, плотно заставленной раскладушками, потому что общежитие переполнено, тормошу брата Тиля, требуя, чтобы он продолжал, отталкиваясь шестом, вести свою плоскодонку по озеру Нойзидль. В ответ он тряханул меня с такой силой, что я проснулся. Вокруг была кромешная тьма, а я – по грудь в своем спальнике, и потом еще долго и бестолково я скакал в нем, не соображая, где мое спальное место, и будил спящих, стукаясь о края их кроватей. Подобное иногда случалось со мной и в более старшем возрасте. Я никогда не принимал наркотики. Культура вокруг них всегда отталкивала меня. К тому же думаю, что для меня наркотики были бы особенно вредны, потому что внутри меня и так бушует слишком много бурь.

Я избегаю общения с поклонниками. Время от времени смотрю всякий трэш по телику, потому что считаю, что поэту необходимо смотреть вокруг: я хочу знать, в мире каких желаний я живу. Я хорошо готовлю, но мой кулинарный репертуар ограничен. Мои стейки и вправду хороши, но я знаю, что они не сравнятся с теми, что подают почти везде в Аргентине. Я с подозрением отношусь к людям, которые обнимают деревья. Мне подозрительна и йога для малышей, получившая распространение в Калифорнии. У меня нет смартфона. Я не пользуюсь соцсетями. Если вы нашли там мой профиль, то это точно подделка. Я никогда полностью не доверяю масс-медиа и по важным политическим вопросам составляю более полное представление о ситуации из разных источников, включая как западные СМИ, так и «Аль-Джазиру» и российское телевидение, а иногда даже нахожу речи политиков целиком где-нибудь в интернете. Зато доверяю Оксфордскому словарю английского языка, одному из великих культурных достижений человечества. Я говорю об издании в двадцати огромных томах, в которых уместилось около шестисот тысяч словарных статей и более трех миллионов цитат из текстов, созданных на протяжении более чем тысячелетней истории английского языка. Мне представляется, что составители этого словаря, которых были десятки тысяч, в том числе энтузиасты-любители, прошерстили все, что было опубликовано на английском за последние сто пятьдесят с лишним лет. Для меня это книга книг, которую я возьму с собой на необитаемый остров. Это неиссякаемое чудо. Когда я впервые приехал к Оливеру Саксу на остров Уордс, расположенный к северо-востоку от Манхэттена, я забыл точный адрес, но помнил название улочки. Была зима, дорога в этом месте шла под уклон и была покрыта ледяной коркой. Припарковав машину, я скользил вниз по обледенелому тротуару, заглядывая во все освещенные электрическим светом окна. Ни на одном из окон не было занавесок. И вот через одно такое окно я увидел мужчину, растянувшегося на диване с одним из массивных томов Оксфордского словаря. Я понял, что это, скорее всего, Сакс, и так оно и вышло. Наш разговор начался с этого самого словаря: для него это тоже была книга книг.

С этим словарем может соперничать только одна книга, если речь идет о выборе чтения, которое можно взять на необитаемый остров: это Флорентийский кодекс в английском переводе Артура Андерсона и Чарльза Диббла. Во времена разграбления и уничтожения империи ацтеков испанской короной нашелся один-единственный человек, который тогда же предпринял попытку спасти исчезающую культуру и сохранить как можно больше знаний о ней. Его звали Бернардино де Саагун, он был монахом-францисканцем. Он начал собирать все, что мог найти об истории ацтеков, их религии, сельском хозяйстве, медицине, воспитании детей. Изначально все тексты созданы на одном из вариантов языка науатль, но уже тогда они были записаны в две колонки с испанским переводом. Я держал оригинальный Кодекс в руках в Амброзианской библиотеке в Милане, и мне даже разрешили снять несколько страниц из него для фильма «Бог и обремененные» (1999) о двухтысячелетней истории христианства. Над переводом Кодекса работали два великих исследователя из Университета штата Юта – Артур Андерсон и Чарльз Диббл. Именно в Юте исследования доиспанской культуры находятся на исключительно высоком уровне, поскольку мормоны считают ацтеков одним из потерянных племен Израиля. Андерсону и Дибблу понадобилось более двадцати пяти лет на то, чтобы перевести все, но их текст обладает силой и глубиной перевода Библии короля Якова. В то время я участвовал в проекте по реконструкции завоевания испанцами Мексики, увиденного глазами ацтеков (этот проект так и не получил финансирования), а для этого пытался освоить начала классического науатля с помощью грамматики и словаря. Тогда же я совершил своего рода паломничество в Солт-Лейк-Сити, чтобы встретиться с Чарльзом Дибблом, тогда уже вышедшим на пенсию – ему было около восьмидесяти четырех. Профессор Андерсон к тому времени умер. Диббл – удивительный тихий и глубокий человек – был поражен тем, что его разыскал немецкий режиссер, который к тому же в восторге от их работы. Двенадцать билингвальных томов «Флорентийского кодекса, или Общей истории дел Новой Испании» на науатле и английском закончили публиковать в издательстве Университета Юты[54] в 1982 году. В тот единственный долгий день мы с ним подружились, но больше никогда не виделись: Чарльз Диббл умер вскоре после нашей встречи.